Ferme

subs. masc.

Charp. Ensemble des pièces de bois ou de fer qui dans un comble soutiennent les faîtages et les pannes.

Charp. Ensemble des pièces de bois ou de fer qui dans un comble soutiennent les faîtages et les pannes.

Les pièces principales qui entrent dans la composition de la ferme élémentaire sont les deux arbalétriers et l'entrait ou tirant. (Voy. ces mots.) Fig. 1338.

Les fermes sont placées entre deux murs de pignon trop distants l'un de l'autre pour soutenir la portée du faîtage et des pannes. La distance d'une ferme à une autre se nomme travée. On appelle : demi-ferme de node ou d'arêtier celle dont l'arbalétrier fait l'office de noue ou d'arêtier.

Les toits en appentis sont désignés du même nom.

La demi-ferme de croupe est celle dont le tirant et l'arbalétrier, assemblés dans le poinçon, portent sur le milieu du mur de croupe.

Ferme ordinaire, celle dans laquelle les pannes portent sur les arbalétriers sans y être assemblées ;

Ferme retroussée, celle qui n'a qu'un entrait posé sur deux jambes de force ;

Ferme à lierne, celle dont les pannes sont assemblées aux arbalétriers ;

Ferme brisée, celle dont on fait usage pour les combles à la Mansard.

Les arbalétriers qui suivent la pente du toit s'assemblent par le pied aux extrémités du tirant ; cet assemblage, fait au moyen d'entailles en crémaillière, est consolidé par des tiges en fer placées dans une direction perpendiculaire à celle des arbalétriers. A leur partie supérieure, les arbalétriers se réunissent soit par des entailles à mi-bois arrêtées, soit par des chevilles, soit par un joint à plomb, soit par une clef entaillée dans les deux pièces et chevillée.

L'entrait ou poutre tirant, qui porte à ses deux extrémités sur les mêmes pignons et qui soutient les arbalétriers.

La figure 1559 représente une ferme sans tirant ni poinçon dont les arbalétriers sont liés au toit par un coude.

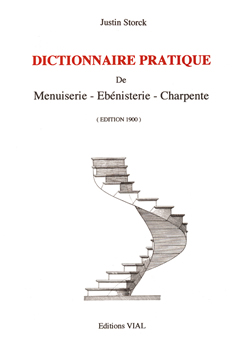

Après cette ferme très rudimentaire vient la ferme à contre-fiche (fig. 1560), qui, outre les pièces ci-dessus, comporte :

La panne faîtière ou faîtage qui supporte l'extrémité supérieure des chevrons et du voligeage et est elle-même soutenue par le poinçon.

La panne faîtière ou faîtage qui supporte l'extrémité supérieure des chevrons et du voligeage et est elle-même soutenue par le poinçon.

Le poinçon A, qui s'assemble par le pied dans l'entrait auquel il est souvent relié par un étrier de métal et par le haut au faîtage. Le but du poinçon est double : d'une part il soutient la partie supérieure de la ferme, d'autre part il empêche l'entrait de fléchir.

Les contre-fiches B qui s'assemblent par une extrémité à un arbalétrier où elles supportent l'effort de la panne sur ceux-ci et à l'autre extrémité au poinçon.

Les chantignoles C qui ont pour but de caler la panne.

Les chevrons D qui se posent sur les pannes, portent parleur tête sur le faîtage et reçoivent les voliges auxquelles on accroche les tuiles ou ardoises.

Les sablières E qui sont posées à plat à chaque extrémité de l'entrait, dans l'intervalle laissé libre entre l'extrémité de l'arbalétrier qu'elles aident à maintenir et la rencontre des chevrons et de l'entrait.

Les sablières E qui sont posées à plat à chaque extrémité de l'entrait, dans l'intervalle laissé libre entre l'extrémité de l'arbalétrier qu'elles aident à maintenir et la rencontre des chevrons et de l'entrait.

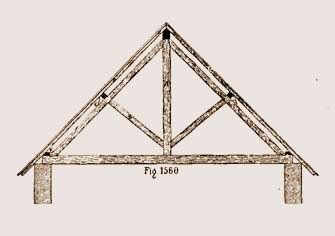

Quand la portée entre les deux murs est trop grande et les arbalétriers trop longs, on les soulage à l'aide d'une seconde pièce horizontale R que l'on nomme entrait retroussé ou faux entrait (fig. 1561 ), que l'on place entre le faîtage et l'entrait E. C'est cette disposition que l'on adopte quand on veut mansarder une partie du comble.

Quand la longueur de l'arbalétrier le commande, on met une seconde panne également calée par des chantignoles et alors la pression de l'arbalétrier peut être reportée sur le mur au moyen d'une jambe de force ou jambette, assemblée dans l'arbalétrier et dans la poutre tirant. La jambe de force est maintenue vers le milieu par un blochet qui est assemblé à entaille dans la sablière et dans la jambe de force par un assemblage à queue serré avec un coin.

Quand la longueur de l'arbalétrier le commande, on met une seconde panne également calée par des chantignoles et alors la pression de l'arbalétrier peut être reportée sur le mur au moyen d'une jambe de force ou jambette, assemblée dans l'arbalétrier et dans la poutre tirant. La jambe de force est maintenue vers le milieu par un blochet qui est assemblé à entaille dans la sablière et dans la jambe de force par un assemblage à queue serré avec un coin.

Dans cette ferme, la poutre-tirant est encastrée dans les murs à une certaine distance de leur partie supérieure. Elle doit être alors assez forte pour supporter un plancher.

L'aisselier est la pièce de bois A dont on renforce les angles formés par l'entrait retroussé et l'arbalétrier. Fig. 1562.

Lorsque l'arbalétrier doit avoir une longueur excessive, on peut, au moins sur une de ses parties, le remplacer par un sous-arbalétrier, comme le montre la figure 1563.

Lorsque l'arbalétrier doit avoir une longueur excessive, on peut, au moins sur une de ses parties, le remplacer par un sous-arbalétrier, comme le montre la figure 1563.

L'arbalétrier peut ne pas être prolongé jusqu'au blochet mais s'arrêter au faux entrait ; en ce cas, l'effort de l'arbalétrier et du faux entrait est reporté au mur par une jambe de force (fig. 1564); et, comme le montre cette figure, il n'est pas nécessaire que la poutre-tirant porte sur la corniche ; elle peut être en dessous, ce qui laisse plus de place dans le comble.

Le tirant peut lui-même être complètement supprimé et remplacé par une combinaison d'arbalétriers, sous-arbalétriers, blochets, etc., de fort équarrissage et reliés par des moises. Fig. 1565.

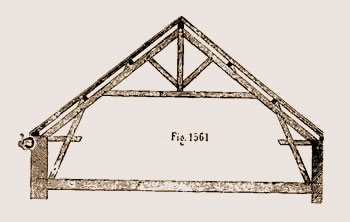

Dans les combles à très longue portée, on réunit, au droit de chaque panne, l'arbalétrier au tirant au moyen de potelets, de moises ou d'écharpes qui sont assemblés à ces deux pièces et qui peuvent être reliés au tirant par des étriers en fer. Fig. 1566 et 1567.

Krafft donne dans son Traité, le système de charpente imaginé par Styerme. Ce système consiste surtout dans l'emploi de pièces verticales, ou clefs pendantes, qui lient les tirants aux entraits et ceux-ci les uns aux autres. Fig. 1568.

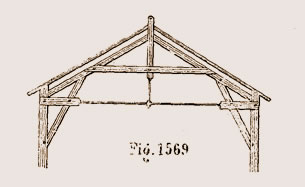

Dans les hangars, entrepôts, magasins, etc., où les combles ont une longue portée et où l'entrait n'a pas à supporter de plancher, on peut supprimer l'entrait et le remplacer par un tirant en fer boulonné aux blochets et relié au poinçon par une aiguille en fer. Fig. 1569.

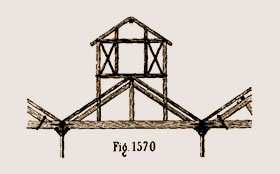

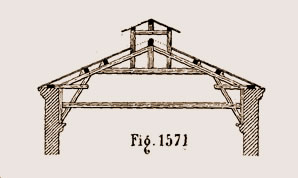

La figure 1570 représente la ferme d'un hangar ou grenier dont les pièces portent sur l'entrait. Le même système peut être adopté pour lanternes devant éclairer des combles ou des magasins et marchés. Fig. 1571.

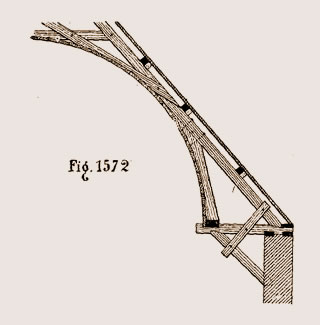

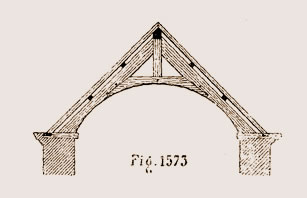

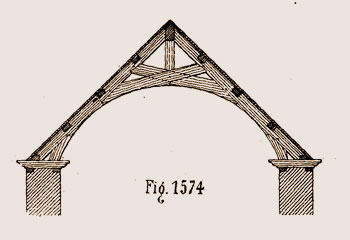

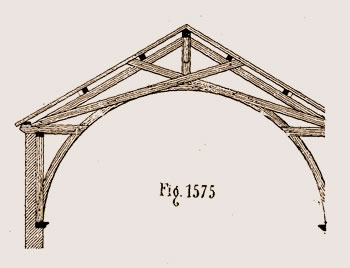

La figure 1572 donne également une ferme sans tirant, dans laquelle la poussée n'est exercée que par la partie inférieure de la ferme. Le blochet, l'aisselier et la moise forment une sorte de console sur laquelle porte la jambette soutenant le pied de la ferme ; le revêtement est à forme cylindrique continue. Les figures 1573 et 1574 représentent des petites fermes en madriers, sans entrait, formant cintre ; la figure 1575 est une ferme de même forme pour bâtiment plus important.

La figure 1572 donne également une ferme sans tirant, dans laquelle la poussée n'est exercée que par la partie inférieure de la ferme. Le blochet, l'aisselier et la moise forment une sorte de console sur laquelle porte la jambette soutenant le pied de la ferme ; le revêtement est à forme cylindrique continue. Les figures 1573 et 1574 représentent des petites fermes en madriers, sans entrait, formant cintre ; la figure 1575 est une ferme de même forme pour bâtiment plus important.

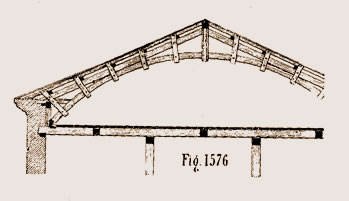

La figure 1576 donne la ferme d'un magasin dans lequel les arcs supportent directement le toit qui est toujours chargé d'un même poids sur ses deux pans. La longueur du magasin est de 97m,452, la largeur 19m,490 et l'écartement des fermes de 4m,873 d'axe en axe. Dans chaque travée, six chevrons sont distribués entre eux répondant aux fermes. La poussée du toit, dans chaque ferme, s'opère sur le tirant qui soutient le plancher du grenier ; elle est portée dans sa longueur par deux filières faisant l'office de poutres pour recevoir les solives distribuées entre les tirants. Ces filières sont supportées par des poteaux répondant aux tirants des fermes. Krafft reproduit cette ferme dans son ouvrage. Les fermes cintrées construites dans le genre dit Philibert Delorme sont composées d'arcs formés de planches. L'hémicycle est composé de deux épaisseurs de planches posées bout à bout et dont les joints sont dirigés au centre (fig. 1577).

La figure 1576 donne la ferme d'un magasin dans lequel les arcs supportent directement le toit qui est toujours chargé d'un même poids sur ses deux pans. La longueur du magasin est de 97m,452, la largeur 19m,490 et l'écartement des fermes de 4m,873 d'axe en axe. Dans chaque travée, six chevrons sont distribués entre eux répondant aux fermes. La poussée du toit, dans chaque ferme, s'opère sur le tirant qui soutient le plancher du grenier ; elle est portée dans sa longueur par deux filières faisant l'office de poutres pour recevoir les solives distribuées entre les tirants. Ces filières sont supportées par des poteaux répondant aux tirants des fermes. Krafft reproduit cette ferme dans son ouvrage. Les fermes cintrées construites dans le genre dit Philibert Delorme sont composées d'arcs formés de planches. L'hémicycle est composé de deux épaisseurs de planches posées bout à bout et dont les joints sont dirigés au centre (fig. 1577).

Les joints d'une épaisseur correspondant au milieu des planches de l'autre épaisseur, l'hémicycle est ainsi composé de planches de 1m,30 de longueur sur 0m,22 de largeur à 0m,027 d'épaisseur.

Les hémicycles sont écartés de 0m,65 et portent sur des sablières établies sur le couronnement des murs ; ces sablières sont creusées de mortaises recevant le tenon ménagé à la naissance de l'hémicycle ; de chaque côté du tenon, on laisse une épaisseur de 0m,027. Fig. 1578.

Les hémicycles sont, dans les joints, traversés par des liernes de 0m,027 d'épaisseur, traversées elles-mêmes par des clefs. Fig. 1579 et 1580.

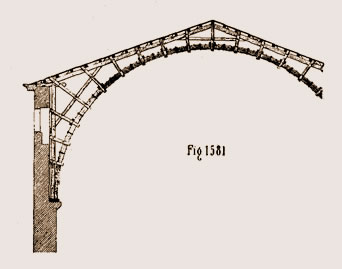

La figure 1581 reproduit, d'après le colonel Emy, la ferme du manège de la caserne de Libourne dont les arcs, pour donner à l'ensemble un aspect plus léger, sont écartés des aisseliers. Le diamètre de l'intrados des arcs est de 20m,925 et les naissances sont à 7m,60 au-dessus du sol. Le toit n'est formé que de pannes recevant immédiatement le lattis dont les planches sont dirigées selon la ligne de pente du toit.

La figure 1581 reproduit, d'après le colonel Emy, la ferme du manège de la caserne de Libourne dont les arcs, pour donner à l'ensemble un aspect plus léger, sont écartés des aisseliers. Le diamètre de l'intrados des arcs est de 20m,925 et les naissances sont à 7m,60 au-dessus du sol. Le toit n'est formé que de pannes recevant immédiatement le lattis dont les planches sont dirigées selon la ligne de pente du toit.

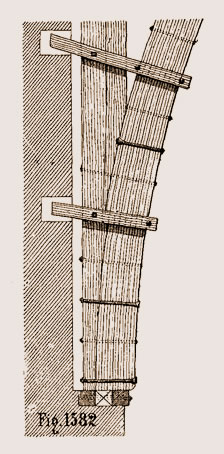

La figure 1582 donne, à plus grande échelle, le détail d'une partie de cette ferme.

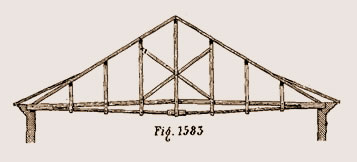

La figure 1583 donne une ferme à plusieurs poinçons établie d'après le système de Laves. Dans ce système, l'entrait est refendu par un trait de scie en deux travons dans son épaisseur verticale et dans une partie de sa longueur. Ces deux travons, comme le montre la figure 1584, sont maintenus écartés d'un écartement égal à une fois et demie l'épaisseur totale de la pièce ; trois étais maintiennent l'écartement. La pièce ainsi préparée est posée sur les sablières et, à chaque extrémité du trait de scie, un boulon est placé qui empêche la pièce de se fendre davantage. Le travon supérieur résiste à l'effort de contraction des fibres et le travon inférieur résiste à l'effort de traction.

La figure 1583 donne une ferme à plusieurs poinçons établie d'après le système de Laves. Dans ce système, l'entrait est refendu par un trait de scie en deux travons dans son épaisseur verticale et dans une partie de sa longueur. Ces deux travons, comme le montre la figure 1584, sont maintenus écartés d'un écartement égal à une fois et demie l'épaisseur totale de la pièce ; trois étais maintiennent l'écartement. La pièce ainsi préparée est posée sur les sablières et, à chaque extrémité du trait de scie, un boulon est placé qui empêche la pièce de se fendre davantage. Le travon supérieur résiste à l'effort de contraction des fibres et le travon inférieur résiste à l'effort de traction.

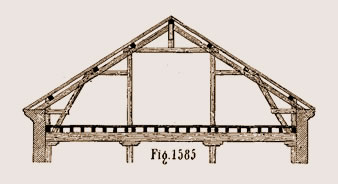

La figure 1585 montre la ferme d'un comble à double poinçon dont la disposition permet d'employer des bois d'un moindre équarrissage en ménageant un grand espace dans les greniers.

La figure 1586 est la ferme du théâtre de l'Argentine, à Rome, dont les tirants et les arbalétriers sont chacun de deux pièces entées à traits de Jupiter. Les tirants sont soutenus par de doubles étriers en fer.

La figure 1586 est la ferme du théâtre de l'Argentine, à Rome, dont les tirants et les arbalétriers sont chacun de deux pièces entées à traits de Jupiter. Les tirants sont soutenus par de doubles étriers en fer.

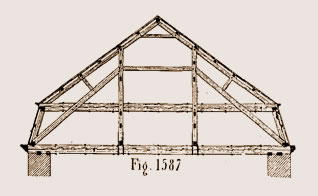

La figure 1587 est un comble brisé dont les entraits sont un peu forts, ayant à supporter les lourdes charges de magasins.

La figure 1587 est un comble brisé dont les entraits sont un peu forts, ayant à supporter les lourdes charges de magasins.

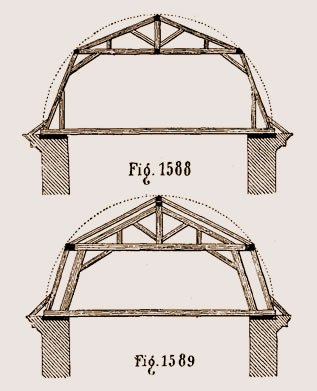

L'architecte Mansard, mort en 1666, est l'inventeur des fermes brisées, appelées fermes à la Mansard, que reproduit notre figure 1588. Dans ce modèle, on peut supprimer les jambettes ; le même modèle peut s'exécuter avec ferme et fermette, comme le montre la figure 1589. Dans le système de Mansard, les arbalétriers de la partie qui est sous le faux entrait sont remplacés par des jambes de force dont la tète s'assemble dans le faux entrait et le pied dans la poutre-tirant ; le faux entrait est lui-même assemblé à la panne de brisis.

L'équarrissage des diverses pièces de bois à employer pour l'établissement d'une ferme dépend d'abord de la nature des bois employés, le sapin exigeant un équarrissage plus grand que le chêne ; puis des charges que la ferme peut avoir à supporter, c'est-à-dire des matières employées pour la couverture aussi bien que des magasins, greniers, etc., qu'elles soutiennent, enfin de l'écartement des murs sur lesquels elles reposent.

L'équarrissage des diverses pièces de bois à employer pour l'établissement d'une ferme dépend d'abord de la nature des bois employés, le sapin exigeant un équarrissage plus grand que le chêne ; puis des charges que la ferme peut avoir à supporter, c'est-à-dire des matières employées pour la couverture aussi bien que des magasins, greniers, etc., qu'elles soutiennent, enfin de l'écartement des murs sur lesquels elles reposent.

Le cours de construction de l'école de Metz donne le tableau ci-après des équarrissages adoptés suivant le genre de ferme, la portée, etc. Le premier nombre représente la hauteur et le second l'épaisseur horizontale.

Ce tableau est très sensiblement semblable à celui qui figure au mot comble.

Le tableau ci-dessous donne, d'après M. Ardant, le poids des divers genres de couverture et la pente qu'il convient de donner aux combles en raison de ce poids.

Transformation des inclinaisons angulaires en pentes métriques

Table des distances d'axe en axe à donner aux lattis et aux pannes suivant les éléments constituant la couverture, avec poids par mètre carré (d'après M. Barberot).

Rappelons que le poids moyen d'un mètre cube de bois est :

Résistance des poteaux en bois

Le fer est fréquemment combiné au bois dans la construction des fermes, quand il s'agit d'alléger le poids des combles et de couvrir de grands espaces. Le fer, dans ces circonstances, doit avoir les qualités du bois qu'il remplace, c'est-à-dire résister aux efforts de pression et de traction.

Pour résister aux efforts de pression, le fer ne doit être que rarement employé dans les parties élevées des fermes, à moins de présenter une grande force de résistance sur de petites grosseurs, pour une faible longueur. Si les pièces de fer employées étaient de forte dimension, elles introduiraient des poids considérables, nuisibles à la solidité de la charpente et contraires à l'économie du système.

Pour les efforts de traction, c'est le fer forgé et non la fonte qui seul doit être mis en oeuvre.

Nous n'avons à envisager ici que les combinaisons où le fer est employé simultanément avec le bois, sans entrer dans l'examen des fermes métalliques qui sont du domaine du serrurier et du constructeur.

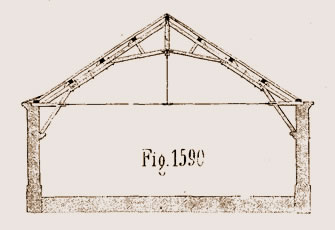

La pièce qui est le plus ordinairement remplacée par du fer est la poutre-tirant à laquelle on substitue un tirant, sorte de tringle ronde en fer forgé, soutenue dans son milieu par une autre tringle ronde verticale en fer attachée au poinçon ; la figure 1590 en donne un exemple ; la figure 1591 montre, à plus grande échelle, en plan et en perspective, le détail de l'assemblage du tirant avec le poinçon ; la figure 1592 est le détail de l'armature de l'extrémité du poinçon, et la figure 1593, le plan et la perspective du lien qui réunit la jambe de force au blochet, lien auquel le tirant est boulonné.

La pièce qui est le plus ordinairement remplacée par du fer est la poutre-tirant à laquelle on substitue un tirant, sorte de tringle ronde en fer forgé, soutenue dans son milieu par une autre tringle ronde verticale en fer attachée au poinçon ; la figure 1590 en donne un exemple ; la figure 1591 montre, à plus grande échelle, en plan et en perspective, le détail de l'assemblage du tirant avec le poinçon ; la figure 1592 est le détail de l'armature de l'extrémité du poinçon, et la figure 1593, le plan et la perspective du lien qui réunit la jambe de force au blochet, lien auquel le tirant est boulonné.

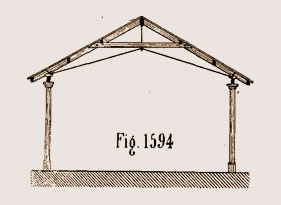

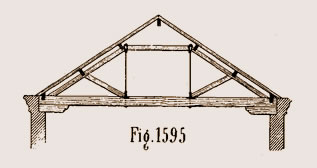

Dans la figure 1594, on a remplacé les croix de Saint-André en bois par des tirants composés chacun de trois tringles et attachés à une armature terminant une tige de fer verticale qui traverse l'entrait ; l'autre extrémité de ces tringles est fixée à un sabot en fonte qui reçoit le pied de l'arbalétrier. Chaque sabot est traversé par l'extrémité inférieure d'un des tirants en fer qui s'y trouve retenu par un écrou. Dans la figure 1595, les poinçons ont été supprimés et le faux entrait est soutenu par deux supports verticaux en fer qui traversent l'entrait et reçoivent dans un sabot l'extrémité des contre-fiches.

Mise à jour 2019-01-04

Lettres

Ce dictionnaire en version papier