Fonte

subs. fém.

Produit immédiat du traitement des minerais de fer par le carbone dans les hauts fourneaux.

La fonte se distingue du fer en ce qu'elle n'est point malléable, et qu'elle ne peut ni se forger, ni se souder.

Selon la quantité de carbone qui entre dans sa composition, on obtient de la fonte ayant des propriétés et une coloration différentes.

On distingue la fonte blanche, que l'on obtient par un refroidissement brusque et qui est très cassante.

La fonte grise, qui est poreuse et à cassure grenue ; elle est malléable.

La fonte truitée,qui participe de la fonte blanche et de la fonte grise.

La fonte noire, la plus fusible des quatre, très cassante, et dont la cassure se présente avec des gros grains.

La densité de la fonte est de 7,207.

La fonte résiste mal à la traction et se rompt sous une charge de 16 kilogrammes par millimètre carré de section, tandis que le fer ne se rompt que par une charge de 33 à 60 kilogrammes, selon la qualité du fer.

La fonte résiste mieux que le fer à la compression ; on admet, de façon générale, qu'elle ne s'écrase que sous une charge d'environ 7.500 à 8.000 kilogrammes par centimètre carré pour des pièces d'une hauteur variant de 1 à 5 fois la plus petite dimension de leur section transversale.

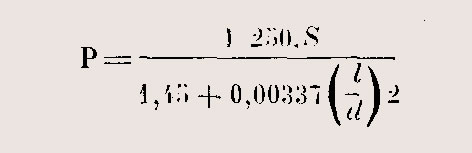

M. Claudel traduit par la formule suivante :

1250 représente le 1/6 de 7.500 kilogrammes, c'est-à-dire la charge de sécurité, le poids de 7.500 kilogrammes étant considéré comme le maximum de charge.

S représente la section de la colonne en centimètres carrés ; l et d les dimensions du pilier en centimètres.

En faisant S=1, on obtient en kilogrammes la charge permanente p, que peuvent supporter des colonnes en fonte par centimètre carré :

La fonte malléable, dont on obtient des motifs, de décoration plus délicats qu'avec la fonte ordinaire, peut, dans certains cas, remplacer le fer et au besoin se forger et se tremper comme lui ; mais elle ne peut servir que pour de menus objets n'ayant aucun choc à recevoir.

Mise à jour 2019-01-04

Lettres

Ce dictionnaire en version papier