Fermeture

subs. fém.

I. Constr. Linteau en bois ou en fer, arc en pierre, en brique qui ferme une baie à sa partie supérieure.

II. Toute pièce de quincaillerie, telle que : serrure, verrou, crémone, etc., qui sert à fermer des portes, des croisées ou autres ouvrages.

III. On donne aussi le nom de fermeture à tous les genres d'ouvrages qui servent à clore une baie soit à l'extérieur, soit à l'intérieur.

Fermeture de boutique, clôture mobile que l'on applique devant les parties vitrées d'une devanture ; on les fait actuellement en bois ou en fer.

Les fermetures en bois se composent de volets avec un recouvrement à feuillure que l'on pose à la suite les uns des autres ; ils sont tenus dans le haut par un panneton qui entre dans une gâche posée sur l'architrave, la partie basse reposant sur la cymaise.

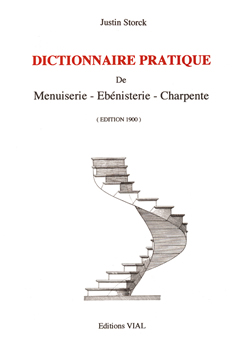

Pour éviter le transport des volets matin et soir, on emploie le système de volets brisés et réunis au moyen de charnières, ce qui permet de les développer successivement et de les enfermer dans des caissons placés aux extrémités de la devanture ou dans l'intervalle si la devanture a un certain développement. Fig. 1596. Caisson contenant des volets repliés.

Pour éviter le transport des volets matin et soir, on emploie le système de volets brisés et réunis au moyen de charnières, ce qui permet de les développer successivement et de les enfermer dans des caissons placés aux extrémités de la devanture ou dans l'intervalle si la devanture a un certain développement. Fig. 1596. Caisson contenant des volets repliés.

Dans l'un et l'autre de ces cas les volets sont tenus fermés par des barres en fer, maintenues par des crampons, des supports et des boulons à clavette. (Voy. caisson et devanture.)

Actuellement le système de fermeture en bois est très fréquemment remplacé par des fermetures en fer de différents systèmes.

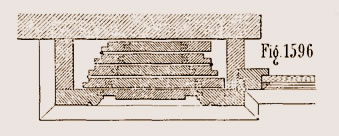

Ces fermetures se composent d'un rideau de feuilles de tôle pouvant s'élever et s'abaisser (fig. 1597) ; leur largeur et celle du tableau sont calculées d'après la hauteur des châssis à fermer.

Ces fermetures se composent d'un rideau de feuilles de tôle pouvant s'élever et s'abaisser (fig. 1597) ; leur largeur et celle du tableau sont calculées d'après la hauteur des châssis à fermer.

Les extrémités des feuilles coulissent dans des conduits fixés sur les montants des châssis et recouverts par la feuille de caisson ; l'écartement entre cette dernière et le châssis vitré est donné par le fabricant ; il est subordonné au nombre des feuilles qui composent le rideau. Chaque feuille est garnie, sur la rive inférieure, d'une cornière saillante à l'extérieur ; il n'y a que celle du bas qui communique avec le mécanisme.

Le mouvement est donné par une manivelle placée généralement à l'intérieur du magasin.

L'arbre de cette manivelle porte une vis sans fin engrenant avec une roue hélicoïdale clavetée à l'extrémité d'un arbre vertical qui occupe la hauteur du caisson. Cet arbre, au moyen d'un engrenage d'angle, fait tourner un arbre de couche portant les noix ou poulies à empreinte sur lesquelles s'engrènent les maillons des chaînes. Comme le rideau se déplace d'environ 2 centimètres par tour de manivelle, il faut que le mécanisme, qui travaille beaucoup, soit bien graissé. On enferme donc l'engrenage inférieur dans une boîte en fonte destinée à maintenir l'huile qu'elle empêche d'être salie par la poussière et de salir la devanture. Sur l'arbre, on dispose un encliquetage et parfois un frein, comme dans un treuil à bras.

Le rideau, quand il est large (fig. 1598), est guidé par une cornière qui coulisse dans un conducteur établi sur le chambranle de la porte ou sur un petit bois du vitrage. Il descend sur la cymaise ou jusqu'au seuil et se loge généralement derrière le tableau d'enseigne. Le mécanisme est caché dans un caisson en bois ayant 0m,20 de largeur environ et 0m,16 de saillie. On exécute parfois les portes en tôle pour augmenter la capacité intérieure du caisson.

Les fermetures ordinaires, fabriquées par MM. Henckel, Jomain et Sarton, Maillard, Mazet, diffèrent peu du type que nous avons figuré.

Pour rendre la manoeuvre plus rapide et moins pénible, on a imaginé la fermeture instantanée, dans laquelle le rideau est partiellement ou totalement équilibré par des contrepoids logés dans les caissons. La manivelle commande directement la poulie à empreinte sur laquelle la chaîne passe avec une vitesse d'environ 0m,30 par tour. Comme l'arbre moteur travaille peu, il n'a pas besoin d'être aussi soigneusement graissé que dans la fermeture ordinaire,

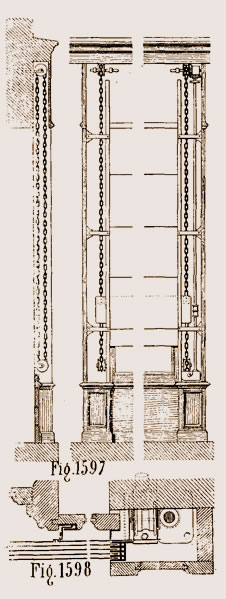

Les figures 1599 et 1600 montrent le système adopté par la maison Chedeville et Dufrêne. On voit que les feuilles du rideau sont rendues solidaires par autant de losanges aux sommets inférieurs desquels elles s'articulent. Ces losanges en acier sont placés entre la devanture et le rideau, près de chaque caisson ; l'ensemble est supporté par un axe scellé dans le mur à l'intérieur de la corniche. Chaque moitié de la fermeture est équilibrée par un contrepoids en fonte. La chaîne, fixée sur l'oreille de la feuille intérieure du rideau, embrasse la poulie de l'arbre de couche, puis la poulie motrice et, après avoir passé sur un galet, s'attache au contrepoids qui coulisse sur deux cornières à l'intérieur du caisson. Dans l'autre caisson, la molette inférieure est disposée comme dans la fermeture ordinaire. La descente du contrepoids accélère la vitesse de montée du rideau et les compas de suspension se ferment à mesure que les feuilles se recouvrent.

Les figures 1599 et 1600 montrent le système adopté par la maison Chedeville et Dufrêne. On voit que les feuilles du rideau sont rendues solidaires par autant de losanges aux sommets inférieurs desquels elles s'articulent. Ces losanges en acier sont placés entre la devanture et le rideau, près de chaque caisson ; l'ensemble est supporté par un axe scellé dans le mur à l'intérieur de la corniche. Chaque moitié de la fermeture est équilibrée par un contrepoids en fonte. La chaîne, fixée sur l'oreille de la feuille intérieure du rideau, embrasse la poulie de l'arbre de couche, puis la poulie motrice et, après avoir passé sur un galet, s'attache au contrepoids qui coulisse sur deux cornières à l'intérieur du caisson. Dans l'autre caisson, la molette inférieure est disposée comme dans la fermeture ordinaire. La descente du contrepoids accélère la vitesse de montée du rideau et les compas de suspension se ferment à mesure que les feuilles se recouvrent.

Dans la fermeture instantanée, système Jomain et Sarton, il n'y a pas de mécanisme sur le rideau ; on est alors obligé d'équilibrer chaque feuille par un contrepoids. Ces contrepoids sont formés par des plateaux en fonte de même largeur, mais d'épaisseur et de hauteur inégales. Les chaînes qui les relient respectivement aux feuilles passent sur des poulies indépendantes. Les contrepoids ont même course que les feuilles et descendent au fond du caisson lors de la montée du rideau.

Les fermetures instantanées sont beaucoup moins employées que les fermetures ordinaires, car leur prix élevé et leur complication sont des inconvénients insuffisamment compensés par les avantages d'une manoeuvre douce et rapide et d'un graissage peu coûteux. Les inconvénients des fermetures à chaînes sont augmentés par suite du développement et de la multiplicité des chaînes ; nous les rappellerons en peu de mots. D'abord, les chaînes sont lourdes, car elles sont généralement éprouvées à une charge dix fois supérieure à la charge qu'elles doivent lever. Un inconvénient plus grave, c'est leur allongement. Il se manifeste surtout quand les mailles sont longues. Il faut alors interposer un organe permettant de rectifier la longueur. Les mailles courtes s'allongent moins, mais elles ne s'engrènent pas régulièrement sur les molettes. L'allongement inégal des chaînes dans les deux caissons cause, pendant la montée ou la descente du rideau, un déversement des feuilles qui déforme la fermeture et la rend moins hermétique.

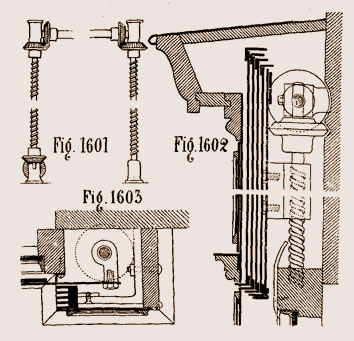

Fermetures à vis. - La fermeture à vis, imaginée par M. Maillard, est postérieure à la fermeture à chaînes. La figure 1601 en représente l'ensemble. Le mouvement est donné par un engrenage d'angle à une vis verticale occupant toute la hauteur du caisson, et est transmis, à l'autre extrémité du rideau, par un arbre de couche qui porte deux pignons coniques. Les vis tournent dans des crapaudines sur des grains en acier dont la hauteur peut être réglée par des vis. La figure 1602 montre la coupe transversale du caisson. La feuille inférieure, mue par les écrous, soulève les autres feuilles, comme dans les systèmes à chaînes, et l'ensemble vient se placer derrière le tableau d'enseigne ou le soubassement. On voit sur la figure 1603, le plan d'un caisson avec porte en tôle, les guides en fers profilés, et l'écrou fixé à la feuille inférieure du rideau.

Fermetures à vis. - La fermeture à vis, imaginée par M. Maillard, est postérieure à la fermeture à chaînes. La figure 1601 en représente l'ensemble. Le mouvement est donné par un engrenage d'angle à une vis verticale occupant toute la hauteur du caisson, et est transmis, à l'autre extrémité du rideau, par un arbre de couche qui porte deux pignons coniques. Les vis tournent dans des crapaudines sur des grains en acier dont la hauteur peut être réglée par des vis. La figure 1602 montre la coupe transversale du caisson. La feuille inférieure, mue par les écrous, soulève les autres feuilles, comme dans les systèmes à chaînes, et l'ensemble vient se placer derrière le tableau d'enseigne ou le soubassement. On voit sur la figure 1603, le plan d'un caisson avec porte en tôle, les guides en fers profilés, et l'écrou fixé à la feuille inférieure du rideau.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur les avantages que présente la substitution de la vis à la chaîne : il n'y a pas d'allongement à compenser, pas de crainte de rupture, et, de plus, on peut arrêter le rideau à la hauteur voulue sans l'intermédiaire dangereux d'un encliquetage. La fermeture a vis est cependant moins usitée que la fermeture à chaînes. On doit graisser la vis au moins tous les quinze jours ; ce graissage salit les caissons et les devantures. Les vis tremblent quand elles sont hautes (3 à 7 mètres) ; elles sont alors plus bruyantes que les chaînes.

La crémaillère concave, construite par la maison Henckel, est beaucoup plus compliquée que la vis. Le taraudage de la pièce mobile est alors remplacé par un filetage. Cette pièce, solidaire de la dernière feuille du rideau, se déplace sur l'écrou concave, guidée par l'arbre vertical qui la fait tourner.

Fermetures en tôle d'acier ondulée. - Ces fermetures employées depuis une vingtaine d'années sont d'origine anglaise. C'est à la maison Clark qu'on doit ce type de fermetures peu modifié actuellement par les autres constructeurs. La figure 1601 montre une coupe transversale de l'ensemble. Un rideau en tôle d'acier ondulée s'enroule sur deux barillets en fonte contenant chacun un ressort fixé sur un axe. Ces ressorts équilibrent le poids du rideau qui peut être arrêté à la hauteur voulue. La manoeuvre s'opère très simplement au moyen d'un bâton à crochet. Le rideau est guidé latéralement par des fers en U fixés, soit par scellement, soit par vis entre ou sur les piles. On graisse les guides tous les deux ou trois mois avec de la mine de plomb délayée dans l'eau. Un fer à T forme la rive inférieure du rideau qu'une goupille traversant la devanture maintient complètement baissé. La serrure avec verrous se fermant de l'extérieur est préférable à la goupille qui est plus économique.

Afin de rendre moins bruyant le rideau en mouvement, on le borde avec une lanière de cuir ; il faut alors que les guides soient rabotées pour que le cuir ne s'use pas trop vite. L'assourdissement au moyen de coulisses revêtues de bois semble préférable. On emploie quelquefois, au lieu du rouleau à claire-voie, le rouleau plein dans lequel le ressort se trouve à l'abri de la poussière.

Afin de rendre moins bruyant le rideau en mouvement, on le borde avec une lanière de cuir ; il faut alors que les guides soient rabotées pour que le cuir ne s'use pas trop vite. L'assourdissement au moyen de coulisses revêtues de bois semble préférable. On emploie quelquefois, au lieu du rouleau à claire-voie, le rouleau plein dans lequel le ressort se trouve à l'abri de la poussière.

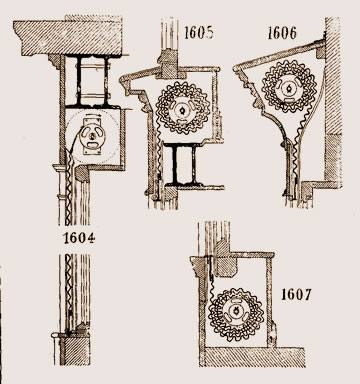

Nous avons représenté (fig. 1605, 1606, 1607) différentes dispositions du rouleau par rapporta la devanture. On voit que celui-ci peut être placé au-dessus comme au-dessous du poitrail ; il est alors enfermé dans un coffre en bois, dont la corniche ou le tableau d'enseigne forme une paroi. La figure 1606 montre le rouleau en saillie sur la devanture à l'intérieur d'une corniche en menuiserie. Une disposition moins usitée est celle de la figure 1607 qui représente le rideau logé dans le soubassement. L'épaisseur du rideau enroulé est d'environ 0m,30 pour une devanture de 3 mètres de hauteur, 0m,38 pour 3 à 4 mètres, et 0m,45 pour 4 à 5 mètres. Ces fermetures sans mécanisme sont très avantageuses pour les hautes devantures à cause de leur manoeuvre facile, mais elles sont plus crochetables que les fermetures à chaînes ou à vis. On les emploie souvent dans les appartements où il y a des bow-windows et des jardins d'hiver.

Les fermetures a ressorts de la maison Henckel sont une espèce de combinaison des deux systèmes précédents. Le rideau formé de feuilles, comme dans les fermetures à chaîne et à vis, est suspendu vers ses extrémités à des ressorts qui s'enroulent sur l'arbre de couche. Un crochet de sûreté arrête la fermeture en bas de la course. Le mouvement de la manivelle est transmis par un arbre vertical à deux pignons. Le mécanisme, qui a 0m,12 de largeur, n'occupe qu'un caisson.

Les systèmes de fermetures sont nombreux ; les uns et les autres offrent des avantages et quelques imperfections. Il est établi que les fermetures métalliques sont beaucoup moins résistantes que celles en bois, que la rouille leur cause un préjudice considérable, qu'elles sont plus lourdes et d'une manoeuvre souvent difficile. Il faut avoir grand soin de les faire repeindre presque chaque année.

IV. On donne le nom de fermeture à la gueule de loup d'une croisée, aux feuillures que l'on fait sur les rives des battants milieu des portes à plusieurs vantaux.

V. Les baguettes ou les élégis que l'on pousse sur les parements pour égaliser les champs s'appellent baguettes ou élégis de fermetures.

Mise à jour 2019-01-04

Lettres

Ce dictionnaire en version papier