Cheminée

subs. fém.

Appareil disposé pour servir de foyer et communiquer avec le dehors par un tuyau en poteries qui donne passage à la fumée.

Appareil disposé pour servir de foyer et communiquer avec le dehors par un tuyau en poteries qui donne passage à la fumée.

Le foyer est destiné à recevoir les combustibles pour le chauffage ou pour la cuisson des aliments.

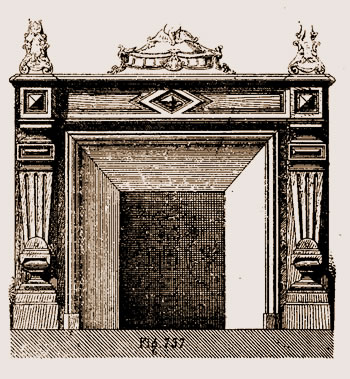

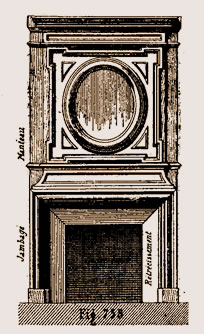

Dans une cheminée d'appartement, la partie inférieure de l'ouverture est l'âtre ; en avant de l'âtre est une dalle en pierre ou en marbre, que l'on nomme foyer ; de chaque côté de l'âtre sont les jambages supportant le manteau, quelquefois surmonté d'une hotte ; le fond du foyer prend le nom de contre-cœur ; les jambages soutiennent la tablette et sont parfois revêtus de chambranles.

Le contre-cœur est souvent garni d'une plaque en fonte et d'un appareil particulier destiné à augmenter la surface de chauffe ou à maintenir la chaleur.

Le contre-cœur est souvent garni d'une plaque en fonte et d'un appareil particulier destiné à augmenter la surface de chauffe ou à maintenir la chaleur.

L'ouverture du foyer est généralement fermée par un rideau en tôle. Cette ouverture est entourée de plaques de faïence appelées rétrécissement, qui forment évasement sur les côtés et par le haut.

Les parties apparentes d'une cheminée peuvent être faites en pierre, en marbre ou en briques avec un revêtement en marbre ou en bois.

Fig. 757. Cheminée en bois à modillons. M. De-Laune, menuisier à Rouen.

Légis. La construction d'une cheminée est soumise à certaines règles ayant pour but de prévenir les incendies. Ces dispositions sont indiquées dans diverses ordonnances dont la plus ancienne, rendue le 26 janvier 1672 par le lieutenant de police de la Reynie, fait défense de poser âtres et foyers sur les solives ; elle prescrit les enchevêtrures et les détails de construction auxquels on est encore astreint aujourd'hui.

Les ordonnances plus récentes sont du 24 novembre 1843 et 11 décembre 1852, pour la ville de Paris, dont ci-après quelques-uns des articles essentiels :

Les ordonnances plus récentes sont du 24 novembre 1843 et 11 décembre 1852, pour la ville de Paris, dont ci-après quelques-uns des articles essentiels :

Article 1er. Toutes les cheminées, tous les poêles et autres appareils de chauffage doivent être établis et disposés de manière à éviter les dangers du feu et à pouvoir être facilement nettoyés et ramonés.

Art. 2. Il est interdit d'adosser des foyers de cheminées, de poêles et de fourneaux à des cloisons dans lesquelles il entrerait du bois, à moins de laisser entre le parement intérieur du mur entourant ces foyers et les cloisons un espace de 16 centimètres.

Art. 3. Les foyers de cheminées ne doivent être posés que sur des voûtes en maçonnerie ou sur des trémies de matériaux incombustibles. La longueur des trémies sera au moins égale à la largeur des cheminées, y compris la moitié de l'épaisseur des jambages ; leur largeur est de 1 mètre au moins, à partir du fond du foyer.

Art. 6. Chaque foyer de cheminée ou de poêle doit, à moins d'autorisation spéciale, avoir son tuyau particulier, dans toute la hauteur du bâtiment.

Art. 6. Chaque foyer de cheminée ou de poêle doit, à moins d'autorisation spéciale, avoir son tuyau particulier, dans toute la hauteur du bâtiment.

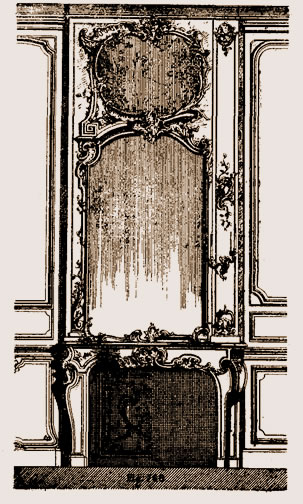

Les cheminées recouvertes en bois sont devenues de nos jours un élément important de décoration des appartements riches ; elles sont alors ou simplement ornées de moulures, comme dans la figure 758, ou couvertes d'une ornementation, comme dans la figure 759 qui représente une cheminée Louis XIII.

Notre figure 760 reproduit une cheminée Louis XV supportant un trumeau de glace.

Charp. On nomme enchevêtrure. (Voy. ce mot), l'encadrement de l'espace vide laissé entre les bois d'une part et les souches et foyers des cheminées, d'autre part.

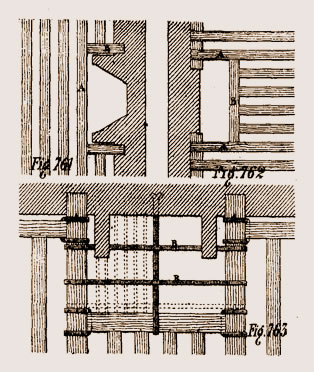

Dans notre figure 761, la solive A est dite solive d'enchevêtrure ; elle reçoit les deux chevêtres B qui lui sont assemblés par une extrémité et scellés dans le mur par l'autre extrémité.

Dans l'exemple 762 l'enchevêtrure est perpendiculaire aux solives et son encadrement est formé par le linçoir d'enchevêtrure B. (Voy ce mot).

Dans l'exemple 762 l'enchevêtrure est perpendiculaire aux solives et son encadrement est formé par le linçoir d'enchevêtrure B. (Voy ce mot).

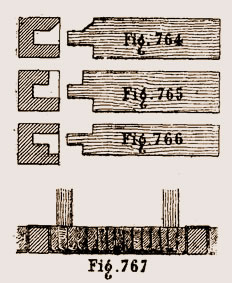

Notre figure 763 reproduit en projection horizontale, une partie de la charpente d'un plancher avec ses enchevêtrures ; les linçoirs sont assemblés à tenons et mortaises dans les solives d'enchevêtrure, assemblage avec renfort dans le genre de ceux de nos figures 764, 765, 766, mais soutenus par des étriers en fer A, qui les enveloppent latéralement et en dessous et sont attachés par leurs deux branches repliées au-dessus des solives d'enchevêtrure où elles sont clouées.

Dans notre figure 763 les bandes de trémie sont indiquées en B ; elles sont en fer plat et sont coudées pour descendre en contrebas de l'épaisseur du plancher où elles affleurent le dessous des solives ; elles sont clouées sur la face des chevêtres ou des solives d'enchevêtrure, et forment un crochet à chaque bout. C'est un barreau de garantie scellé d'un bout dans le mur, lié aux bandes de trémie et cloué sur le linçoir de devant de l'enchevêtrure.

La figure 767 est la coupe de la projection de la figure 763 ; elle montre le hourdage remplissant les trémies, que le plan n'indique pas pour mieux laisser voir la disposition des barreaux et des bandes de trémies. Ces hourdages sont en plâtras ou en briques maçonnées en plâtre et bandés de champ, si les intervalles des solives sont hourdés. S'ils ne le sont pas, on fait le remplissage des trémies en carreaux ou briques posés à plat, que l'on soutient en dessous par un grillage de trémie formé de petits barreaux en fer léger portant sur les deux bandes de trémie ; dans ce cas, à 10 centimètres du linçoir, on établit une bande de trémie qui soutient une des extrémités de ces petits barreaux, dont l'autre extrémité est scellée dans le mur.

La figure 767 est la coupe de la projection de la figure 763 ; elle montre le hourdage remplissant les trémies, que le plan n'indique pas pour mieux laisser voir la disposition des barreaux et des bandes de trémies. Ces hourdages sont en plâtras ou en briques maçonnées en plâtre et bandés de champ, si les intervalles des solives sont hourdés. S'ils ne le sont pas, on fait le remplissage des trémies en carreaux ou briques posés à plat, que l'on soutient en dessous par un grillage de trémie formé de petits barreaux en fer léger portant sur les deux bandes de trémie ; dans ce cas, à 10 centimètres du linçoir, on établit une bande de trémie qui soutient une des extrémités de ces petits barreaux, dont l'autre extrémité est scellée dans le mur.

Les dimensions habituelles d'une cheminée sont : hauteur du sol à la tablette, 0m. 90 a 1 mètre ; hauteur du rideau, 0m.60 ; largeur du rideau, 0 m. 55 ; largeur de l'âtre entre les jambages, 1 metre, profondeur de l'âtre, 0m50 ; profondeur de l'âtre à partir du rideau, 0m30.

Mise à jour 2019-01-04

Lettres

Ce dictionnaire en version papier