Bois

subs. masc.

On donne le nom de bois à la partie ligneuse, fibreuse et plus ou moins dure qui se trouve sous l'écorce des arbres et des arbrisseaux, soit dans les racines, la tige ou les branches. (Voy. arbre.)

On donne le nom de bois à la partie ligneuse, fibreuse et plus ou moins dure qui se trouve sous l'écorce des arbres et des arbrisseaux, soit dans les racines, la tige ou les branches. (Voy. arbre.)

Sur la coupe transversale faite sur la tige d'un arbre, le bois se présente sous la forme de couches concentriques qui varient d'épaisseur et de densité et dont le nombre représente approximativement l'âge de la tige.

Les couches intérieures qui sont les plus anciennes sont les plus denses et les plus dures ; elles forment le cœur ; les couches extérieures qui sont les plus récentes sont moins denses, plus tendres et moins colorées ; elles forment l'aubier.

Au centre se trouve le canal médullaire, d'où partent en rayonnant vers la circonférence des lames en ligne droite, appelées rayons médullaires, qui coupent les couches concentriques et font communiquer la moelle avec le tissu cellulaire de l'écorce.

Quand on coupe la tige d'un arbre verticalement, ces lames se présentent sous la forme de surfaces miroitantes appelées mailles ; elles sont très apparentes dans le bois de chêne. Elles s'obtiennent en faisant subir au bois un débit particulier. (Voy. débit du bois.)

Le bois contient 0,96 de son poids de ligneux ; le reste constitue des matières salines ou résineuses.

Les principales propriétés du bois indispensables à connaître sont : la densité, la force, la dureté, l'élasticité et la durée.

Ces propriétés varient suivant les espèces. Il y a des bois plus ou moins lourds, plus ou moins durs et plus ou moins flexibles.

Parmi eux il se trouve des bois colorés et d'autres qui sont incolores, des bois résineux, des bois aromatiques.

Les bois sont dits indigènes quand ils sont du pays où l'on est ; les bois exotiques sont ceux qui proviennent de pays étrangers et de climats différents. Ce nom s'applique surtout aux bois provenant de l'Amérique et des îles.

Le bois, suivant ses qualités, est employé à différents usages : pour le chauffage, la construction, la teinture ; et à la fabrication d'une grande quantité d'ustensiles.

Les bois de chauffage sont fournis par les arbres ou les parties d'arbres qui seraient sans emploi dans la construction, pour laquelle on réserve les plus beaux et les meilleurs, employés pour la marine, la charpente, la menuiserie, etc.

Les bois colorés ou colorants, comme le bois de campêche, le bois du Brésil, le sumac, le santal rouge, etc., servent à la teinture.

Les bois résineux fournissent la résine, la poix, le goudron, etc., au moyen d'incisions faites dans le tronc de certains arbres, tels que le sapin, le pin, le mélèze, etc.

Les bois résineux fournissent aussi de la gomme, du vernis, du baume et des parfums. On les appelle également bois aromatiques ou de senteur.

On donne aussi le nom de bois à un grand nombre d'arbres et d'arbustes dont la plupart sont exotiques, en accompagnant ce mot d'un qualificatif emprunté soit au pays de provenance, soit à leur forme extérieure, aux qualités qu'on leur attribue ou à l'usage qu'on en fait, comme :

Bois d'acajou, le cèdre odorant et le mahogoni, qui fournit l'acajou.

Bois à aiguilles, arbre résineux dont les feuilles sont effilées comme des aiguilles.

Bois d'amarante, qui provient du mahogoni des Antilles.

Bois d'amourette, l'acacia à petites feuilles et l'acacia à feuilles de tamarinier.

Bois bénit, le buis.

Bois du Brésil, bois de Fernambouc, bois d'Inde, provenant du Caesalpinia echinata, arbre du Brésil, pesant et dur, d'un rouge brun, dont on se sert pour teindre en rouge.

Bois de campêche, provenant de l'Haematoxylum campechianum, grand arbre qui croît dans la baie de Campêche au Mexique et dans les Antilles. Il est transporté en grosses bûches, d'un brun noirâtre à l'extérieur, et rouge foncé à l'intérieur, d'une odeur agréable ; il sert pour la teinture en noir et en violet.

Bois de citron, le citronnier d'une belle couleur jaune ; il est employé pour l'ébénisterie.

Bois de fer, à fibres très dures et qui rendent un son métallique en les frappant. Ils sont noirs, bruns ou veinés ; on en fait des armes et des ouvrages de tour ; on les tire du fagarinier de la Jamaïque et du nagas de Ceylan.

Bois jaune ; il provient du laurier de la Jamaïque, du bignone à ébène, du tulipier, du sumac fustet ; s'emploie dans la teinture et l'ébénisterie ; sa couleur est jaune.

Bois puant, l'anagyris et le Quassia faetida.

Bois punais, le cornouiller sanguin.

Bois de rose, de Chypre ou de Rhodes, produit par diverses espèces de balsamier, de sébestier, de liserons des Canaries ; ils répandent une odeur agréable qu'on emploie en parfumerie. Plusieurs arbres des Antilles et de la Chine produisent un bois de couleur rouge qui est rayé par des veines d'un beau noir ; on s'en sert pour l'ébénisterie.

Bois Saint, le Gayac.

Bois de Sainte-Lucie, le cerisier Mahaleb, qui a un bois odorant, se travaillant dans un village de Lorraine d'où il tire son nom.

Bois Satiné, provient du Ferolia, arbre de Cayenne, dont on connaît trois sortes : le rouge, le paillé et le veiné. Son bois, dont la couleur ondoie comme le satin, change suivant le degré d'inclinaison que l'on donne à sa surface; c'est un des plus beaux bois employés pour la marqueterie.

Bois de Senteur, le Ruizia variabilis, qui est bleu, et le Ruizia cordata, qui est blanc.

Bois de Spa, bois blancs travaillés à Spa pour en faire des coffres, des écrans, etc., qui sont décorés de peintures et de vernis.

Suivant l'état où ils se trouvent, les bois prennent des noms divers, dont voici les principaux :

Bois apparent, celui qui reste dans sa couleur naturelle.

Bois de bateau, provient du déchirage des bateaux qui transportent le bois et qui ne servent qu'une fois ; il ne s'emploie que pour les cloisons en remplissages ou les cloisons de caves ; il est défectueux et percé de trous de chevilles et de clous.

Bois blancs, ceux qui manquent de dureté et de consistance ; ils participent de l'aubier et se corrompent facilement.

Bois bouge, celui qui est courbé par endroits, soit en longueur ou en largeur.

Bois en cantibois, pièce de bois qui n'a du flache que d'un côté, comme certains chevrons.

Bois corroyé, celui qui est dressé à la varlope sur une ou plusieurs faces.

Bois déversé ou gauchi, qui s'est déformé ou courbé.

Bois d'échantillon ou de sciage, bois dont les dimensions sont fixées dans l'usage du commerce des bois.

Bois échauffé ou pouilleux, celui qui a des petites taches rouges ou noires indiquant que le bois commence à se corrompre.

Bois en étant, se dit du bois qui est placé debout.

Bois d'entrée, celui qui n'est plus vert, mais qui n'est pas encore sec.

Bois d'équarrissage, qui est carré.

Bois de fil, qui a les fibres dans le même sens ; le fil du bois est le sens sur lequel on le travaille sans l'éclater.

Bois flacheux, dont les arêtes ne sont pas vives et ont encore l'aubier.

Bois flotté, celui qui perd sa sève dans l'eau en le transportant par trains ou trains de bois sur les canaux ou les rivières.

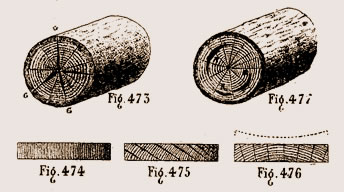

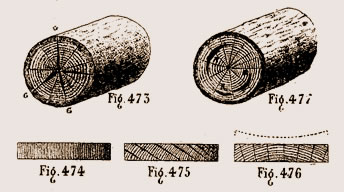

Bois gélif ou gercé, bois qui a des gerces rayonnantes occasionnées par la gelée. Fig. 473.

Les gerces se produisent également par une dessiccation trop rapide ou par l'action de la chaleur et du vent.

Bois gras ou bois doux, se dit d'un bois peu poreux, qui a presque même fil sur les deux sens où on le travaille ; il a généralement moins de nœuds que le bois ferme.

Bois en grume, arbre coupé par tronçons ou en billes et n'est pas équarri.

Bois léger, tous les bois tendres.

Bois sur maille ou bois de quartier, celui dont les faces ont été sciées suivant les rayons médullaires formant la maille. Les couches concentriques sont alors à peu près perpendiculaires aux faces. Fig. 474.

Les bois sur mailles n'éprouvent de retrait que sur l'épaisseur et restent droits sans se gercer, aussi sont-ils employés pour les panneaux. (Voy. débit de bois.)

Les bois sur mailles n'éprouvent de retrait que sur l'épaisseur et restent droits sans se gercer, aussi sont-ils employés pour les panneaux. (Voy. débit de bois.)

Les bois de demi-quartier (fig. 475) ont la maille oblique par rapport aux faces ; ce sont ceux que l'on emploie de préférence pour les bâtis des portes et lambris, étant moins sujets à se fendre dans le sens de la maille, qui les traverse obliquement.

Les bois sur couches sont plus inférieurs (fig. 476). La maille les traverse perpendiculairement aux faces. Tout le retrait se produit en largeur, et la différence de densité d'une face à l'autre fait qu'elles se creusent du côté le plus tendre ; elles tirent à cœur, n'étant pas retenues par les mailles; elles sont sujettes à se gercer.

Bois malandre, celui qui est défectueux et commence à se pourrir ; il se reconnaît dans le chêne à la présence des veines rouges ou grises.

Bois méplat, qui est plus large qu'épais.

Bois merrain, bois de chêne fendu au coutre ou à la hache très tranchante ; il est employé par les menuisiers et les tonneliers.

Bois noueux, provenant d'un arbre ayant beaucoup de branches sur la tige.

Bois oeuvré.

Bois rabougri, se dit du bois d'un arbre mal venu et qui s'est tordu en poussant.

Bois de rebours, celui dans lequel l'ordre des fibres et du fil se trouve en sens contraire.

Bois de rebut, bois inférieur employé dans les cloisons ou dans les travaux sans importance.

Bois refait, celui qui a les faces redressées et équarries.

Bois sur le retour, qui est vieux et perd de son prix.

Bois roulé, le bois est roulé quand ses couches concentriques ne sont plus adhérentes et qu'elles ont été séparées à la suite de fortes gelées. Fig. 477.

Bois tors, bois provenant d'arbres qui ont été tordus étant jeunes par de grands vents ; les fibres sont alors tordues en hélice.

Bois tranché, qui a ses fibres obliques par rapport à la pièce bois.

Bois vicié ou carié, celui qui a des parties pourries ou malades.

Pour la construction, on se sert des bois indigènes, qui sont les plus abondants et les moins chers.

Ils sont employés pour la marine, la charpente, la menuiserie, l'ébénisterie, le charronnage, etc. ; pour la tonnellerie et la fabrication de divers ustensiles, on emploie des bois préparés en forêt.

Les bois de construction se divisent en deux classes :

1° Les bois durs, dont les plus employés sont le chêne, le hêtre, le charme, le frêne, l'orme, le cerisier, le cormier, le noyer, le poirier, etc. (Voy. ces mots.)

2° Les bois tendres, parmi lesquels on remarque : le peuplier, le grisard, l'aulne, le tilleul, le marronnier, le pin, le sapin, etc. (Voy. ces mots.)

Les bois exotiques, à l'exception de l'acajou, sont peu employés par les menuisiers ; leur prix élevé les fait employer en placages pour l'ébénisterie et la marqueterie, tels sont : l'ébène, le palissandre, le thuya, le bois de rose, etc.

Pour la marqueterie, on colore artificiellement certains bois pour remplacer ceux dont les prix sont trop élevés ou pour obtenir des teintes que l'on ne trouve pas à l'état naturel.

Parmi tous ces bois, les plus recherchés sont ceux susceptibles d'un joli polissage et dont les veines offrent des reflets variés.

Les bois employés pour la construction doivent avoir leurs fibres rectilignes et tenaces, ainsi qu'une texture fine et régulière.

Ils doivent être exempts des vices, des maladies ou des accidents pouvant les altérer.

Un bois sain auquel on fait subir un choc à un de ses bouts doit rendre un son clair à l'autre extrémité où l'on a placé son oreille. Si le son est sourd ou affaibli, c'est un signe que ce bois a des altérations.

Les défauts principaux des bois sont : la roulure, les gélivures, les gerces, les malandres, la vermoulure, etc. (Voy. ces mots.)

Les bois provenant d'arbres morts sur pied ou atteints de maladies et de défauts occasionnés par des chocs, des déchirements produits par la gelée ou les coups de vent doivent-être rebutés. Ces défauts principaux sont : les abreuvoirs, qui se forment à la réunion des branches, par la violence du vent ou le poids du givre qui les sépare du tronc ; les eaux pluviales s'infiltrent par cette rupture ou abreuvoir jusqu'au cœur de l'arbre et y occasionnent une pourriture qui va de l'abreuvoir aux racines.

Les chancres, qui laissent suinter une eau rousse et corrompue, sont causés par l'arrachement d'une branche ou par des trous faits par les oiseaux ou les insectes.

Les cicatrices proviennent d'anciennes plaies occasionnées par le frottement.

Les écoulements de sève, qui se produisent par les gerces de l'écorce.

Les excroissances ou renflements de la partie ligneuse sont des altérations produites par les coups de soleil ou la gelée ; la sève, qui tend à réparer ces altérations, produit le renflement.

Les gouttières proviennent des eaux qui filtrent du haut de l'arbre jusqu'aux racines en produisant une altération intérieure qui occasionne des cicatrices par où la sève se répand et se perd.

Les bois à employer pour la menuiserie doivent être exempts de tout défaut, sans aubier, parfaitement secs et avoir plusieurs années d'abatage. Les bois employés verts se retraitent en séchant et font déjeter ou gauchir l'ouvrage. C'est pour cette raison que les bois en grume doivent être débités de suite selon les échantillons du commerce et suivant les proportions de l'arbre. (Voy. débit.)

La dessiccation des bois varie suivant leur nature et leur épaisseur et selon que le bois est dur ou tendre.

Pour les bois de petite épaisseur n'ayant pas plus de 0m,027 d'épaisseur, il faut environ trois ans et cinq ans pour ceux ayant de 0m,034 à 0m,054 d'épaisseur.

Enfin, pour ceux de 0m,08 à 0m,11 ou plateaux, on doit attendre au moins dix ans avant de les employer.

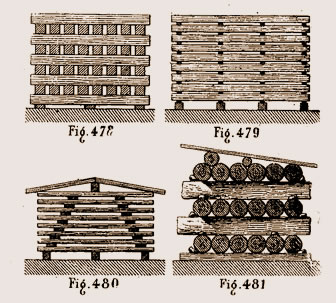

Les planches que l'on vient de débiter doivent être tenues debout et à l'ombre pendant quelques mois, afin de faciliter l'écoulement de la sève.

Ces bois sont ensuite empilés ou mis par piles plus ou moins fortes.

Pour faire une pile, les bois sont couchés horizontalement et à plat sans se toucher ; le premier rang est placé sur des chantiers afin de l'éloigner du sol et le garantir de l'humidité, puis les autres rangs sont placés au-dessus, soit en croisant les planches

(fig. 478), soit en isolant les rangs les uns des autres par des tringles ou lattes, afin que l'air puisse circuler autour d'elles. Fig. 479.

(fig. 478), soit en isolant les rangs les uns des autres par des tringles ou lattes, afin que l'air puisse circuler autour d'elles. Fig. 479.

Quand la pile a la hauteur voulue, on la couvre de planches de qualité inférieure ou de rebut placées à recouvrements et en plan incliné (couverture) sur des chantiers mis à cet effet sur la pile, qui se trouve ainsi garantie de la pluie. Fig. 480.

Les bois en grume sont engerbés les uns sur les autres par lits et croisés à angles droits. Fig. 481.

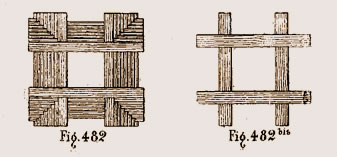

Les formes données à l'empilement des bois sont très nombreuses, mais procèdent toutes du même principe de laisser circuler entre les planches le plus d'air possible. Lorsque les bois ont été accidentellement mouillés, on en fait des piles creuses (fig. 482 bis) auxquelles on donne parfois la forme pyramidale en mettant les bois en retrait les uns des autres (fig. 482) ou en les croisant en X.

Après deux ans environ d'empilage les bois sont rentrés sous un hangar fermé mais suffisamment aéré et ventilé pour achever leur dessiccation ; ce hangar doit être d'un accès facile pour la manutention des bois.

Après deux ans environ d'empilage les bois sont rentrés sous un hangar fermé mais suffisamment aéré et ventilé pour achever leur dessiccation ; ce hangar doit être d'un accès facile pour la manutention des bois.

La dessiccation du bois se fait aussi par différents moyens artificiels appelés étuvages ; mais ces divers procédés ont l'inconvénient d'altérer la ténuité de ses fibres ainsi que sa couleur.

La conservation des bois exposés à l'humidité se fait par injections, opération qui consiste à remplacer la sève qui se trouve dans les pores par un sulfate de cuivre, de fer ou de zinc, etc.

La résistance des bois augmente avec leur densité.

L'élasticité du bois est la propriété qu'il a de reprendre sa première position après avoir subi une flexion par un poids dont il était chargé et dont on le décharge. Parmi les bois flexibles on peut citer : le frêne, le sapin, etc. Les bois trop vieux perdent leur élasticité ; ils se rompent sans flexion sous la charge qu'ils supportent.

Les bois se vendent au mètre linéaire, au mètre superficiel ou au mètre cube ; les bois exotiques se vendent au poids.

On donne aussi le nom de bois à la réunion d'arbres et d'arbustes plantés naturellement ou artificiellement sur un espace de terrain plus ou moins grand. Lorsque l'étendue est considérable, le bois prend le nom de forêt. Dans les bois taillis, les bois n'ont pas atteint quarante ans ; ceux de demi-futaie ont de quarante à soixante ans ; ceux de jeune futaie de soixante à cent ans ; et ceux qui dépassent cet âge prennent le nom de haute futaie.

Bois employés en charpente d'après Emy

| Noms | Hauteur | Croissance annuelle | Densité | |||

| totale | des tiges | en circon-férence | en diamètre | en hauteur | ||

| Bois durs | mètres | mètres | mill. | mill. | mill. | |

| Chêne | 5 à 40 | 5 à 15 | 17 | 5 | 30 | 905,1 |

| Châtaignier | 5 à 40 | 5 à 15 | 16 | 5 | 30 | 685,1 |

| Orme | 5 à 40 | 5 à 15 | 23 | 7 | 30 | 700,3 |

| Noyer | 8 à 15 | 2 à 5 | 28 | 9 | 30 | 652,1 |

| Hêtre | 15 à 40 | 6 à 16 | 20 | 6 | 30 | 720,4 |

| Frêne | 15 à 40 | 5 à 15 | 30 | 9 | 36 | 787,3 |

| Bois résineux | ||||||

| Pin | 15 à 40 | 6 à 30 | 17 | 5 | 54 | 569,7 |

| Sapin | 15 à 40 | 8 à 30 | 20 | 6 | 57 | 486,6 |

| Mélèze | 15 à 40 | 8 à 30 | 19 | 6 | 57 | 656,0 |

| Cèdre | 15 à 40 | 12 à 40 | 39 | 12 | 65 | 603,3 |

| Cyprès | 8 à 15 | 4 à 10 | 11 | 3 | 59 | 655,5 |

| If | 8 à 15 | 2 à 6 | 8 | 2 | 59 | 778,1 |

| Bois blancs | ||||||

| Peuplier | 15 à 40 | 6 à 20 | 36 | 18 | 135 | 629,8 |

| Tremble | 15 à 40 | 5 à 15 | 14 | 4 | 135 | 526,9 |

| Aulne | 15 à 40 | 5 à 15 | 19 | 6 | 97 | 654,9 |

| Bouleau | 15 à 40 | 5 à 15 | 21 | 7 | 65 | 701,9 |

| Charme | 8 à 15 | 3 à 7 | 17 | 5 | 41 | 759,8 |

| Erable | 15 à 40 | 5 à 15 | 20 | 6 | 41 | 755,0 |

| Tilleul | 15 à 40 | 5 à 15 | 27 | 8 | 32 | 549,2 |

| Platane | 15 à 40 | 5 à 15 | 35 | 11 | 32 | 537,9 |

| Saule | 15 à 40 | 5 à 15 | 59 | 19 | 32 | 448,9 |

| Acacia | 8 à 15 | 4 à 8 | 32 | 10 | 32 | 676,2 |

| Laurier | 8 à 15 | 2 à 6 | 19 | 6 | 32 | 695,0 |

| Marronnier | 15 à 40 | 4 à 15 | 37 | 12 | 32 | 657,0 |

| Bois fins | ||||||

| Sorbier | 15 à 40 | 4 à 12 | 910,4 | |||

| Poirier | 8 à 15 | 3 à 7 | 6 | 2 | 705,7 | |

| Pommier | 8à 15 | 2 à 6 | 22 | 7 | 735,7 | |

| Alisier | 8 à 15 | 4 à 6 | 879,1 | |||

| Néflier | 6 à 10 | 3 à 5 | ||||

| Merisier | 8 à 15 | 7 à 8 | 19 | 6 | 714,3 | |

| Prunier | 8 à 15 | 2 à 6 | 18 | 5 | 761,9 | |

| Cornouiller | 6 à 8 | 2 à 6 | ||||

| Arbousier | 6 à 8 | 2 à 6 | ||||

| Buis | 8 à 15 | 3 à 7 | 919,0 | |||

Dimensions les plus courantes des bois

| Noms | Epaisseur | Largeur |

| Chênes du Nord en longueurs de 2 à 4 mètres. | ||

| Battants | 0m108 | 0m33 |

| Membrures | 0m081 | 0m16 |

| Doublettes | 0m055 | 0m33 |

| Madriers | 0m054 | 0m32 |

| Planches fortes | 0m040 | 0m24 |

| Echantillons | 0m035 | 0m32 |

| Planches minces | 0m030 | 0m32 |

| Entrevous | 0m027 | 0m24 |

| Feuillet fort | 0m022 | 0m24 |

| Feuillet mince | 0m014 | 0m24 |

| Chênes de pays, en longueurs de 2 à 9 mètres. | ||

| Madriers | 0m12 | 0m35 à 0m50 |

| — | 0m11 | » |

| — | 0m10 | » |

| — | 0m09 | » |

| — | 0m08 | » |

| — | 0m07 | » |

| Planche forte | 0m06 | » |

| — | 0m055 | » |

| Planche | 0m048 | » |

| — | 0m040 | » |

| — | 0m035 | » |

| Planche mince | 0m027 | » |

| Feuillet | 0m029 | » |

| Panneau | 0m016 | » |

| Sapin, en longueurs de 2 à 10 mètres. | ||

| Madriers | 0m10 | 0m20 à 0m22 |

| — | 0m08 | » |

| — | 0m05 | » |

| Planche forte | 0m04 | » |

| Planche | 0m032 | » |

| Frise | 0m032 | 0m11 à 0m16 |

| Planche mince | 0m028 | 0m20 à 0m22 |

| Frise | 0m028 | 0m11 à 0m16 |

Prix : (Voy. Cloison).

Mise à jour 2019-01-04

Lettres

Ce dictionnaire en version papier