Fenêtre

subs. fém.

Ouverture ménagée dans un mur pour laisser pénétrer l'air et la lumière à l'intérieur d'une construction. Les châssis vitrés et ouvrants qui servent à clore ces baies prennent aussi le nom de fenêtre ; mais celui de croisée leur est appliqué plus particulièrement. (Voy. croisée.)

Ouverture ménagée dans un mur pour laisser pénétrer l'air et la lumière à l'intérieur d'une construction. Les châssis vitrés et ouvrants qui servent à clore ces baies prennent aussi le nom de fenêtre ; mais celui de croisée leur est appliqué plus particulièrement. (Voy. croisée.)

La fenêtre se compose (fig. 1345) de l'appui qui prend le nom d'allège quand il est moins épais que le mur ; les pieds droits ou côtés de la fenêtre sur lesquels pose le linteau ; la plate-bande ou arc, selon que la fenêtre est rectangulaire ou cintrée en élévation. On donne le nom de tableau à la partie de l'épaisseur du mur en dehors de la croisée qui est placée dans les feuillures faites en retour de ce tableau sur les pieds droits et le linteau ; la portion évasée d'un mur à l'intérieur est l'ébrasement. (Voy. croisée et ébrasement.)

La forme d'une fenêtre peut être rectangulaire ou cintrée en élévation, en plein cintre, en ogive, en anse de panier, en cintre surbaissé, etc.

Fig. 1546. Fenêtre en plein cintre.

Fig. 1547. Fenêtre en plein cintre, petite galerie du Louvre, à Paris, XVIIe siècle, époque de la Renaissance.

On en faisait souvent autrefois qui étaient divisées en deux, quatre ou six parties par des meneaux en pierre ou en bois ; l'un des meneaux était vertical et l'autre horizontal, ce qui leur donnait la forme d'une croix, d'où le mot croisée est venu. (Voy. meneau.)

La figure 1548 donne l'exemple d'une fenêtre a un meneau vertical et horizontal, à Arcueil.

Suivant les dimensions et la forme de la baie, la fenêtre peut être divisée par deux ou plusieurs meneaux soit de largeur, soit de hauteur.

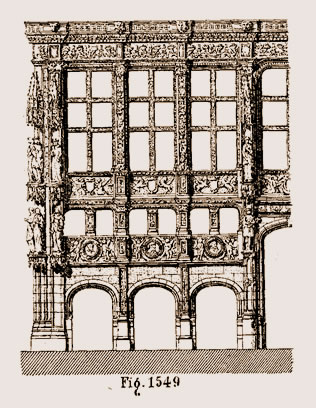

Fig. 1549. Fenêtre à un meneau vertical et deux meneaux horizontaux, à Rouen, XVIe siècle.

Fig. 1550. Fenêtre de même disposition de meneaux au château de Sarcus, Oise, époque de la Renaissance.

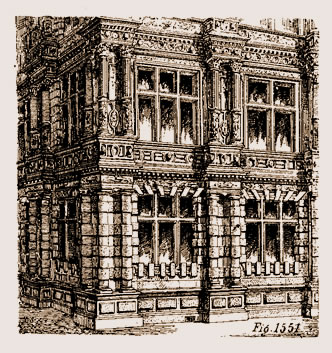

Fig. 1551. Fenêtre avec deux meneaux verticaux et un meneau horizontal, Hôtel de Ville d'Arras, Renaissance française.

Fig. 1552. Maison en bois, à Rouen, dans laquelle se trouvent d'intéressantes dispositions de fenêtres ; époque de la Renaissance.

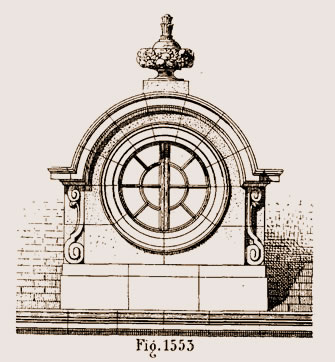

Les fenêtres qui ont la forme d'un cercle ou d'une ellipse, se nomment oeil-de-boeuf.

Fig. 1553. Œil-de-boeuf au château de Tanlay. Celles qui sont plus larges que hautes, comme on en voit dans les attiques, prennent le nom de mezzanine ou fenêtres gisantes.

Les fenêtres fuyantes ou atticurges sont celles qui sont plus larges à l'appui qu'au linteau et dont les pieds-droits sont inclinés de cette différence.

Les fenêtres géminées sont celles qui sont accouplées dans une même baie divisée en largeur soit par un meneau, soit par une colonnette ou un pilastre isolé ou adossé à un meneau.

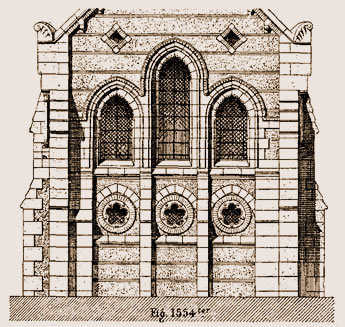

Fig. 1554. Fenêtre géminée à Orléans ; Renaissance française.

Dans la partie supérieure de la fenêtre est souvent, surtout dans celles ayant une grande hauteur, ménagée une partie que l'on peut ouvrir sans être obligé d'ouvrir la fenêtre tout entière. (Voy. imposte.)

Fig. 1554 bis. Fenêtre rectangulaire avec croisée à imposte, hôtel Lambert à Paris.

Les formes à donner aux fenêtres varient selon les nécessités et le style de la construction. La forme rectangulaire, le plein cintré, le cintre surélevé ou surbaissé, l'ogive, l'accolade sont également employés.

Fig. 1554 ter. Fenêtres ogivales, église de Rambouillet.

Enfin on donne, suivant leur disposition, les noms suivants aux diverses formes de fenêtres les plus usitées en dehors de celles dont nous venons de nous occuper.

Fenêtre peinte, celle qui n'existe pas mais est seulement figurée. (Voy. fausse-porte.)

Fenêtre rampante, celle dont le linteau et l'appui sont en pente.

Fenêtre rustique, celle qui a les chambranles en pierres de refend.

Fenêtre à l'italienne, celle dont la largeur est divisée en compartiments par des colonnettes qui supportent la retombée d'un cintre.

Mise à jour 2019-01-04

Lettres

Ce dictionnaire en version papier