Lambris

subs. masc.

Revêtement le plus souvent en menuiserie, quelquefois en marbre ou en stuc, que l'on applique sur les parois des murs d'une salle, d'un vestibule ou d'une galerie dans le but de la décorer.

Revêtement le plus souvent en menuiserie, quelquefois en marbre ou en stuc, que l'on applique sur les parois des murs d'une salle, d'un vestibule ou d'une galerie dans le but de la décorer.

On distingue :

1° Les lambris d'appui, dont la hauteur varie de 0m,60 à 0m,80 environ. Ils sont couronnés d'une cymaise à laquelle s'arrête soit la peinture, soit la tenture en papier ou en étoffe qui recouvre la partie supérieure du mur.

Fig. 1902. Motif central d'un lambris d'appui au château de Tanlay (Côte-d'Or), XVIIe siècle.

2° Les lambris de hauteur forment revêtement dans toute la hauteur du mur, depuis le sol jusque sous la corniche du plafond. Leur hauteur est divisée le plus souvent en deux parties ; celle du bas, qui forme soubassement, est de la hauteur  habituelle des lambris d'appui ; la deuxième partie monte jusqu'au plafond. Ces deux parties sont séparées par une frise ou une cymaise ; le bas des lambris se termine par une plinthe ou un stylobate. (Voy. ces mots.)

habituelle des lambris d'appui ; la deuxième partie monte jusqu'au plafond. Ces deux parties sont séparées par une frise ou une cymaise ; le bas des lambris se termine par une plinthe ou un stylobate. (Voy. ces mots.)

Fig. 1903. Lambris de hauteur, salle des assises au Palais de justice de Dijon, XVIIe siècle.

Les lambris se font en bâtis et panneaux assemblés à glace, à petits ou à grands cadres. Ceux que l'on fait en planches entières ou par frises rainées prennent communément le nom de revêtements.

Fig. 1904. Lambris d'appui pour frises avec baguettes sur joints. Ils se posent sur des barres clouées ou scellées dans les murs, qui servent en même temps à les en isoler. Ils sont formés avec des planches de 0m,11 jointes entre elles à rainure et languette, mais seulement  clouées sur des traverses ; la plinthe et la cymaise sont rapportées. Cette variété de lambris se fait à des hauteurs variables dans les selleries ou autres pièces de service où l'on craint l'humidité des murs. Dans les selleries, les porte-harnais, porte-brides, porte-selles, etc., sont vissés à ces lambris. Les lambris d'appui se terminent au bas par la plinthe, et au sommet par une moulure appelée cymaise.

clouées sur des traverses ; la plinthe et la cymaise sont rapportées. Cette variété de lambris se fait à des hauteurs variables dans les selleries ou autres pièces de service où l'on craint l'humidité des murs. Dans les selleries, les porte-harnais, porte-brides, porte-selles, etc., sont vissés à ces lambris. Les lambris d'appui se terminent au bas par la plinthe, et au sommet par une moulure appelée cymaise.

Fig. 1905. Lambris d'appui à petits cadres par chanfreins arrêtés et panneaux à plis. L'accolade du haut et du bas se trouve marquée par des chanfreins abattus dans les bouts de la partie profilée du panneau.

Fig. 1906. Lambris d'appui à grands cadres et petits cadres.

Fig. 1906. Lambris d'appui à grands cadres et petits cadres.

Fig. 1907. Lambris d'appui à petits cadres et grands cadres, avec frise.

Fig. 1908. Lambris d'appui, XVIe siècle, au Musée de Cluny, à Paris. Ce lambris provient de l'église de Villeron, près Louvres (Seine-et-Oise).

Fig. 1909. Lambris d'appui, Musée du Louvre, à Paris.

Fig. 1910. Lambris de hauteur, style gothique.

Fig. 1911. Lambris de hauteur Louis XIV, à tenture.

Fig. 1912. Lambris de hauteur Louis XV.

Fig. 1913. Lambris de hauteur Louis XVI.

Fig. 1913. Lambris de hauteur Louis XVI.

Les panneaux des lambris de hauteur qui ont une grande largeur doivent être munis de barres à queues, ainsi nommées parce qu'elles sont taillées à queues dans les panneaux de l'épaisseur de ce qui reste de bois après la languette sur leur contre-parement, afin de les maintenir droit. Si les barres ont plus d'épaisseur que le vide que l'on laisse habituellement entre le mur et les lambris, on les encastre dans le mur. Ce vide, qui peut  être de 0m,02 à 0m,03, a pour but d'isoler les lambris de l'humidité pouvant exister sur les murs à certaines époques. Le marouflage des panneaux et une ou deux couches de peinture ou de goudron appliquées sur le parement du côté du mur assurent la durée de l'ouvrage. (Voy. marouflage.)

être de 0m,02 à 0m,03, a pour but d'isoler les lambris de l'humidité pouvant exister sur les murs à certaines époques. Le marouflage des panneaux et une ou deux couches de peinture ou de goudron appliquées sur le parement du côté du mur assurent la durée de l'ouvrage. (Voy. marouflage.)

Fig. 1914. Lambris de hauteur avec glace.

Le cadre du haut est disposé pour recevoir une tapisserie ou une glace. Dans le premier cas, des porte-tapisseries sont cloués sur le mur à la demande du tapissier ; dans le deuxième, un parquet de glace (voy. ce mot) remplace le panneau et une partie du cadre est mobile et vissée pour la pose de la glace.

Les lambris se fixent sur les murs avec des clous, des pattes à pointe et avec des vis pour lesquelles on fait sceller dans les murs des tampons à queues. (Voy. tampon.)

Les lambris se fixent sur les murs avec des clous, des pattes à pointe et avec des vis pour lesquelles on fait sceller dans les murs des tampons à queues. (Voy. tampon.)

Suivant leur façon et leur destination, les lambris prennent diverses dénominations ; les lambris biais et rampants sont ceux que l'on place dans les escaliers ; les lambris cintrés, ceux dont l'emplacement est circulaire. Pour ceux-ci, on remplace les barres de bois par des barres en fer ; les lambris d'ébrasement, ceux des embrasures de portes ou de croisées.

On donne le nom de faux lambris à ceux dont les nus des murs forment les panneaux, et sur lesquels on rapporte les champs et les moulures dans les endroits où il doit figurer un lambris à grand cadre.

Les faux lambris se font d'appui ou de hauteur.

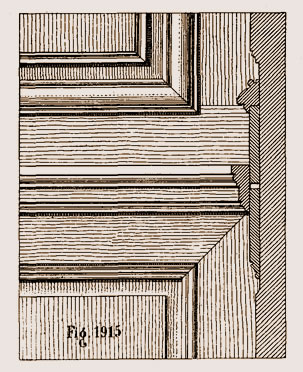

Fig. 1915. Coupe a hauteur d'appui d'un faux lambris de hauteur dont les tables et les plates-bandes des panneaux sont ravalées dans les murs. Autant que possible, ne poser les lambris que lorsque les travaux de maçonnerie sont parfaitement secs.

Fig. 1915. Coupe a hauteur d'appui d'un faux lambris de hauteur dont les tables et les plates-bandes des panneaux sont ravalées dans les murs. Autant que possible, ne poser les lambris que lorsque les travaux de maçonnerie sont parfaitement secs.

Pour les cas où l'on ne pourrait attendre, il convient, afin de détruire les effets de l'humidité des murs, de prendre une des précautions ci-dessous :

1° Isolement du mur dont nous avons parlé plus haut ;

2° Couvrir le derrière du lambris de 2 ou 3 couches de grosse couleur à l'huile.

2° Couvrir le derrière du lambris de 2 ou 3 couches de grosse couleur à l'huile.

3° Garnir le derrière de panneaux et des bâtis avec de l'étoupe trempée dans du goudron chaud.

Le lambris à un parement est celui qui n'est mouluré que sur une face ; l'autre face demeurant brute.

Le lambris à double parement est celui dont la mouluration est semblable sur les deux faces, comme on en voit dans les lambris formant séparation dans des clôtures en bois, dans les gares de chemins de fer, par exemple.

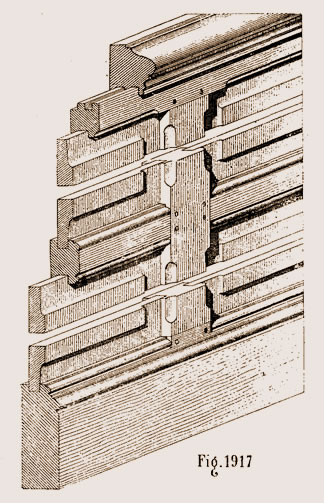

Pour mieux faire comprendre la manière dont les lambris s'assemblent, nous donnons (fig. 1916) un lambris d'assemblages avec montants et panneaux à tables saillantes, dont nous montrons les diverses coupes dans la figure 1917.

Enfin Roubo, dans son Traité de Menuiserie, donne les conditions de bon établissement des lambris ; les règles qu'il indique sont toujours les meilleures à suivre et nous ne saurions mieux faire que de les reproduire sans y rien modifier.

Enfin Roubo, dans son Traité de Menuiserie, donne les conditions de bon établissement des lambris ; les règles qu'il indique sont toujours les meilleures à suivre et nous ne saurions mieux faire que de les reproduire sans y rien modifier.

« Lorsqu'on veut poser les lambris d'appui d'une pièce, on commence par descendre des aplombs de tous les angles des corniches, afin de faire les languettes et les rainures de ce même lambris, puis on le met de niveau sur sa largeur ; ce qui, étant fait, on le met à la hauteur convenable eu coupant le pied, selon les irrégularités du plancher, ce qui se fait par une traînée de compas ;  ensuite, on l'attache le long du mur, de distance en distance, par le milieu des battants, en observant de le dresser sur tous les sens ; c'est pourquoi, dans les endroits creux, il est nécessaire de le caler, afin qu'il porte bien partout.

ensuite, on l'attache le long du mur, de distance en distance, par le milieu des battants, en observant de le dresser sur tous les sens ; c'est pourquoi, dans les endroits creux, il est nécessaire de le caler, afin qu'il porte bien partout.

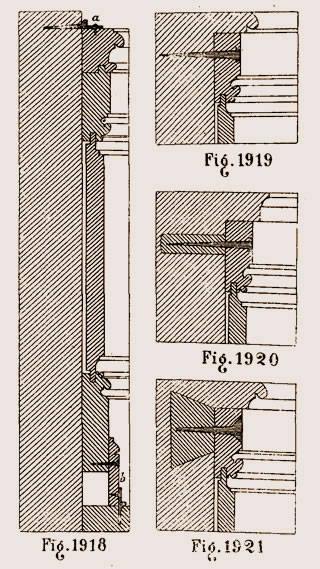

« Le lambris ainsi arrêté, on pose la cymaise dessus, et on les fait joindre contre le mur le plus possible, afin qu'il ne se glisse rien entre ce dernier et le lambris ; les cymaises s'arrêtent sur le lambris avec des pattes à pointes, que l'on fait entrer dans le mur (fig. 1918). Lorsqu'il se trouve des pans de bois, cela vaut mieux, parce que les pattes à pointes tiennent plus solidement que dans le plâtre ; si, au contraire, les murs sont de pierre ou moellon, dans lesquels les pointes des pattes ne  peuvent entrer, on perce dans le mur, à l'endroit que doit occuper la patte, un trou d'environ six lignes de diamètre, dans lequel on enfonce un tampon de bois le plus fortement possible et jusqu'au nu du mur, et dans le milieu duquel on fait entrer la pointe de la patte. Il faut avoir soin que ces tampons soient de bois bien sec, afin qu'ils ne se retirent point en séchant et par conséquent ne sortent pas des trous. Fig. 1920.

peuvent entrer, on perce dans le mur, à l'endroit que doit occuper la patte, un trou d'environ six lignes de diamètre, dans lequel on enfonce un tampon de bois le plus fortement possible et jusqu'au nu du mur, et dans le milieu duquel on fait entrer la pointe de la patte. Il faut avoir soin que ces tampons soient de bois bien sec, afin qu'ils ne se retirent point en séchant et par conséquent ne sortent pas des trous. Fig. 1920.

« Les plinthes s'attachent sur le lambris d'appui avec des clous d'épingles et se mettent de largeur, selon la force du plancher sur lequel elles doivent toujours joindre, soit que ce dernier soit droit ou de forme inégale ; dans ce dernier cas, on a soin qu'elles excèdent la largeur du champ avant qu'elles ne soient mises de largeur.

« La pose des lambris de hauteur ne diffère guère de celle des lambris d'appui, si ce n'est que, quand il y a des lambris de hauteur dans un appartement, on commence par ajuster celui de l'appui du dessus de la cymaise, auquel on prend les mesures pour ajuster celui de hauteur, en observant de le faire joindre sous le porte-tapisserie de la corniche, soit qu'il soit droit et de niveau ou qu'il ne le soit pas. Quand le lambris de hauteur est ainsi ajusté, on le pose en place, après avoir coupé le pied du lambris d'appui d'environ six lignes, afin de pouvoir faire une pesée dessous, laquelle le fait remonter à sa place et force celui de hauteur à joindre sous sa corniche, ce qui n'aurait pas lieu si l'on ne coupait pas le pied du lambris d'appui, du moins sans

« La pose des lambris de hauteur ne diffère guère de celle des lambris d'appui, si ce n'est que, quand il y a des lambris de hauteur dans un appartement, on commence par ajuster celui de l'appui du dessus de la cymaise, auquel on prend les mesures pour ajuster celui de hauteur, en observant de le faire joindre sous le porte-tapisserie de la corniche, soit qu'il soit droit et de niveau ou qu'il ne le soit pas. Quand le lambris de hauteur est ainsi ajusté, on le pose en place, après avoir coupé le pied du lambris d'appui d'environ six lignes, afin de pouvoir faire une pesée dessous, laquelle le fait remonter à sa place et force celui de hauteur à joindre sous sa corniche, ce qui n'aurait pas lieu si l'on ne coupait pas le pied du lambris d'appui, du moins sans  beaucoup de sujétion ; de plus, les lambris étant ainsi justes de hauteur, sont sujets à faire les bords de là corniche, ce qui serait un grand défaut.

beaucoup de sujétion ; de plus, les lambris étant ainsi justes de hauteur, sont sujets à faire les bords de là corniche, ce qui serait un grand défaut.

« En général, les lambris s'arrêtent de deux manières sur les murs des appartements, avec des broches ou avec des vis. La première de ces deux manières est la moins coûteuse, mais aussi la moins propre ; elle a aussi le défaut que l'on n'est presque jamais le maître de bien dresser le lambris avec des broches, qui souvent cassent ou ploient avant d'être tout à fait enfoncées ; de plus, elles sont sujettes à faire fendre le bois, et s'il arrive que l'on soit obligé de déposer une partie du lambris, on ne peut presque jamais le faire sans en casser une partie ; au lieu qu'en se  servant de la seconde manière, c'est-à-dire des vis, l'ouvrage est toujours plus propre et l'on est toujours maître de le dresser si on le juge à propos ; on peut ainsi le déposer facilement sans rien endommager de la menuiserie, ce qui est à considérer et doit faire préférer ce moyen aux broches.

servant de la seconde manière, c'est-à-dire des vis, l'ouvrage est toujours plus propre et l'on est toujours maître de le dresser si on le juge à propos ; on peut ainsi le déposer facilement sans rien endommager de la menuiserie, ce qui est à considérer et doit faire préférer ce moyen aux broches.

« On fait tenir les broches dans le mur de la même manière que les pattes à pointes. Fig. 1919 et 1920.

« Quant aux vis, cela demande plus de précaution, parce qu'il faut faire sceller dans le mur des morceaux de bois à la rencontre de chaque vis ; ces morceaux se nomment des tampons, et sont taillés à queue d'aronde sur leur épaisseur, afin qu'ils ne sortent pas du mur après le scellement.

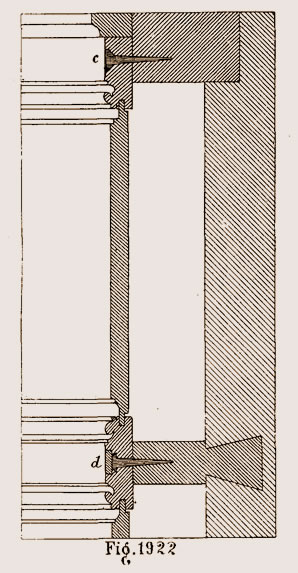

« On doit avoir soin que ces tampons soient bien dressés et bien d'aplomb, afin que les lambris portent également dessus (fig. 1921). Quand il arrive que les lambris sont isolés des murs, on fait saillir les tampons jusqu'au nu du fond du porte-tapisserie, en ayant soin de le bien dresser en tous sens, c'est-à-dire sur la face, afin que le lambris porte bien également partout. Fig. 1922.

« On doit avoir soin que ces tampons soient bien dressés et bien d'aplomb, afin que les lambris portent également dessus (fig. 1921). Quand il arrive que les lambris sont isolés des murs, on fait saillir les tampons jusqu'au nu du fond du porte-tapisserie, en ayant soin de le bien dresser en tous sens, c'est-à-dire sur la face, afin que le lambris porte bien également partout. Fig. 1922.

« En général, il faut éviter de mettre trop de broches ou trop de vis dans les lambris ; il suffit, pour qu'ils soient posés solidement, que les rainures et languettes des angles et des ressauts soient bien justes et bien calées par derrière, afin qu'ils ne ploient pas, et portent également partout ; après ces précautions prises, le moins qu'on peut mettre de broches ou de vis est le mieux, la trop grande quantité étant inutile.

« Les chambranles des croisées se posent de même que ceux des portes ; lorsqu'ils affleurent le nu des ébrasements, on les arrête par les côtés avec des pattes à scellement, et sur le devant avec des vis qui prennent dans les ébrasements. Lorsqu'on emploie les vis dans la menuiserie, on doit toujours en enfoncer les têtes et les recouvrir avec un tampon à bois de fil, c'est-à-dire du même sens du bois, parce que, quand elles sont apparentes, elles font très mauvais effet, et peuvent se rouiller quand elles sont peintes à la détrempe. Fig. 1922.

« Les chambranles des croisées se posent de même que ceux des portes ; lorsqu'ils affleurent le nu des ébrasements, on les arrête par les côtés avec des pattes à scellement, et sur le devant avec des vis qui prennent dans les ébrasements. Lorsqu'on emploie les vis dans la menuiserie, on doit toujours en enfoncer les têtes et les recouvrir avec un tampon à bois de fil, c'est-à-dire du même sens du bois, parce que, quand elles sont apparentes, elles font très mauvais effet, et peuvent se rouiller quand elles sont peintes à la détrempe. Fig. 1922.

« Les parquets de glace ne s'attachent pas ainsi que la menuiserie, vu qu'on ne peut pas enfoncer de broches ni sceller des tampons dans les tuyaux de cheminée ; c'est pourquoi on se sert de vis à écrous, nommées vis à parquet de glace ; ces vis ne sont jamais apparentes mais se placent dans les traverses du parquet, dans lesquelles leurs têtes sont entaillées jusqu'à affleurement, afin qu'elles ne portent point sur la glace.

« Le nombre des vis n'est pas absolument déterminé pour chaque parquet ; cependant on ne peut en mettre guère moins que quatre à ceux d'une moyenne grandeur, et un plus grand nombre aux autres en proportion de leur dimension. Lorsqu'on pose des parquets de glace, il faut avoir soin qu'ils soient parfaitement d'aplomb en tous sens. La moindre inclinaison est un défaut considérable, surtout quand il y a deux glaces vis-à-vis l'une de l'autre ; il faut, dans ce cas, faire en sorte qu'elles soient bien parallèles à la rencontre l'une de l'autre, car les objets qu'elles refléteraient seraient tous de côté, ce qui est d'un mauvais effet. Comme il arrive quelquefois que les murs d'un appartement ne sont pas absolument parallèles, ou bien qu'il n'est pas absolument possible que les glaces soient vis-à-vis l'une de l'autre, ou bien une glace à l'extrémité encore quand on pose d'une suite de pièces, et que le mur qui doit porter la glace ne se retourne pas parfaitement aux yeux, dans ce cas, on quitte le parallélisme du mur, pour faire retourner carrément la glace, afin que tous les objets qui y réfléchissent se reportent au milieu de leur largeur et ne se confondent pas les uns avec les autres.

« Le nombre des vis n'est pas absolument déterminé pour chaque parquet ; cependant on ne peut en mettre guère moins que quatre à ceux d'une moyenne grandeur, et un plus grand nombre aux autres en proportion de leur dimension. Lorsqu'on pose des parquets de glace, il faut avoir soin qu'ils soient parfaitement d'aplomb en tous sens. La moindre inclinaison est un défaut considérable, surtout quand il y a deux glaces vis-à-vis l'une de l'autre ; il faut, dans ce cas, faire en sorte qu'elles soient bien parallèles à la rencontre l'une de l'autre, car les objets qu'elles refléteraient seraient tous de côté, ce qui est d'un mauvais effet. Comme il arrive quelquefois que les murs d'un appartement ne sont pas absolument parallèles, ou bien qu'il n'est pas absolument possible que les glaces soient vis-à-vis l'une de l'autre, ou bien une glace à l'extrémité encore quand on pose d'une suite de pièces, et que le mur qui doit porter la glace ne se retourne pas parfaitement aux yeux, dans ce cas, on quitte le parallélisme du mur, pour faire retourner carrément la glace, afin que tous les objets qui y réfléchissent se reportent au milieu de leur largeur et ne se confondent pas les uns avec les autres.

« Le moyen le plus sûr de faire parfaitement rapporter les glaces est, quand on pose les parquets destinés à les porter, d'en prendre une, d'une largeur assez considérable pour qu'elle occupe toute la largeur du parquet, ou du moins la plus grande partie, et on la pose sur ce dernier, afin de voir de quel côté il est nécessaire de les faire incliner.

« Voilà à peu près en quoi consiste la pose des lambris et parquets. La pratique et l'expérience fournissent beaucoup d'autres moyens qui, quoique les mêmes dans le fond, semblent changer suivant la diversité des occasions. Je ne parlerai pas ici de la manière de poser les armoires, cette description dépendant de la menuiserie du meuble. Cependant, comme pour les bibliothèques et autres ouvrages analogues, on se sert de vis et écrous, j'ai cru qu'il était nécessaire de donner la manière de les poser.

« Après avoir rassemblé les battants et la traverse, que l'on veut retenir ensemble par le moyen d'une vis, on perce un trou de la grosseur de cette dernière, au travers du pied ou du battant, lequel trou passe au milieu de la traverse, au milieu de l'épaisseur du tenon, du moins autant qu'il est possible, et que l'on prolonge jusqu'à trois ou quatre pouces plus loin que ce dernier.

« Quand le trou est ainsi percé, on désassemble la traverse, et du côté qui est le moins apparent, on fait une petite mortaise carrée à environ un pouce et demi ou deux pouces de l'arrachement, dont la largeur est en travers de la traverse et égale à celle de l'écrou, ainsi que son épaisseur qui est égale à celle de ce dernier ; on approfondit cette mortaise jusqu'à ce que le trou de l'écrou soit parfaitement vis-à-vis de celui percé dans la traverse, en ayant soin qu'il ne descende pas plus profond, ce qui est un défaut d'autant plus à craindre qu'il faut que l'écrou entre extrêmement juste dans le bois, et qu'il est très difficile de le retirer, lorsqu'il est tout à fait enfoncé, ce qu'il faudrait cependant faire s'il l'était trop, afin de mettre une cale dessous.

« Lorsque l'écrou est bien en place, on bouche le dessus de la mortaise avec un tampon de bois debout que l'on y colle, ce n'est pas qu'on peut bien le mettre à bois de fil ; mais comme la mortaise est en travers, ces derniers seraient moins solides que les autres, et que de plus ces tampons se mettent toujours par derrière, on doit dans ce cas préférer la solidité à la propreté. Comme il arrive quelquefois que l'on ne peut faire passer les vis dans l'épaisseur de la traverse, on se sert alors d'écrous saillants, lesquels sont attachés sur le derrière de cette dernière, ce que l'on évitera le plus possible, tant à cause que ces sortes d'écrous coûtent plus cher que les autres, que parce qu'ils tiennent moins bien, et par conséquent donnent moins de solidité à l'ouvrage. »

II. Nom donné, dans le commerce du bois, aux planches don l'épaisseur varie entre 0m,014 et 0m,020.

Maç. Plafond établi sous les chevrons d'un toit, ce qui fait donner le nom de chambres lambrissées à celles pratiquées sous les toits.

Prix : Menuiserie, bois neuf ; au mètre superficiel.

Lambris d'assemblage a glace sans plate-bande et ayant jusqu'à un panneau par un mètre superficiel avec battants de 0m,10 de largeur.

Lambris d'assemblage arasé sans plate-bande et ayant jusqu'à un panneau par mètre superficiel avec battants de 0m,10 de largeur ; le mètre superficiel.

Les lambris dont les panneaux sont embrevés à table saillante, sont considérés comme arasés aux deux parements.

(S) Les lambris comportant des chanfreins ordinaires avec ou sans arrêts, sont payés aux prix des lambris à petits cadres ; les profils de ces arrêts, seuls, sont payés à part.

Prix : Menuiserie, vieux bois ; au mètre superficiel.

Au lambris ci-dessus ayant des plates-bandes sur les panneaux, il est ajouté pour chaque face, par mètre superficiel, moitié des plus-values indiquées aux lambris d'assemblage grand cadre (bois neuf) et les mêmes plus-values si les plates-bandes étaient poussées à neuf.

Aux lambris en chine de choix, il est ajouté un tiers en plus par mètre, l'encaustiquage payé à part.

Pour chaque panneau en plus de 1 par mètre, il est ajouté les mêmes plus-values que celles prévues et applicables aux lambris en bois neuf.

(S) A toutes les superficies de lambris, châssis, croisées, persiennes, déchevillées ou retaillées d'assemblages, produisant moins de 0m,90, il est ajouté 0m,01 à la surface pour chaque 0m,03 en moins de 0m,90 ; les parties au-dessous de 0m,18 sont comptées comme si elles avaient 0m,18 ; les panneaux et les carreaux en plus sont calculés d'après la surface ainsi obtenue.

Lambris d'assemblage a petit cadre sans plate-bande et ayant jusqu'à un panneau par mètre superficiel, avec battants de 0m,10 de largeur, compris de cadre de (P) 0m,020 à 0m,40 de profil ; (S) de 0m,025 à 0m,033 de profil ; le mètre superficiel.

Lambris d'assemblage à grand cadre, embrevé, sans plate-bande et ayant jusqu'à un panneau par mètre superficiel avec des battants de 0m,08 de largeur apparente, le mètre superficiel.

Les lambris ou portes à grand cadre dont le double parement sera à petit cadre, sont payés au même prix que le lambris à un parement arasé.

Pour chaque centimètre en plus ou en moins dans le profil des cadres, il est ajouté ou retranché : P. 1/20 du prix : S. 0,05 par franc.

Les lambris ou portes à grand cadre, dans lesquels il y a des panneaux à petit cadre, ne sont pas distingués des lambris à grand cadre et sont payés aux mêmes prix que ci-dessus.

Dans les lambris à grand cadre, lorsque les cadres sont en grisard au lieu de sapin, il est accordé une plus-value de : P. 4/10 de la différence entre le chêne et le sapin ; S. 0 fr. 30 par franc sur le prix du lambris à cadres sapin.

Largeur des battants, par centimètre en plus ou en moins sur les dimensions indiquées à chaque espèce de lambris, il sera ajouté ou retranché :

La largeur des traverses ne donne lieu à aucune plus ou moins-value.

Pour chaque 0m,007 d'épaisseur de panneau en plus où en moins, il sera ajouté ou diminué :

Sur panneau en sapin P. 0 fr. 65 S. 0 fr. 75

— en chêne P. 1 fr. 40 S. 1 fr. 75

Pour panneau en grisard au lieu de sapin, il est ajouté à tous les lambris.

Panneaux de chêne de choix dit de Hollande sur quartier assemblé d'onglet, collé, poli, ciré, suivant la qualité du bois et la perfection de l'exécution. Le mètre superficiel 1/4 à 1/2.

(S) La surface avec ses plus-values est augmentée de 0 fr. 50 par mètre.

Noyer gris d'Auvergne et acajou de 1er choix, poli, ciré, 1 fois à 1 fois 1/2 en sus des prix du chêne ordinaire, compris assemblages d'onglet et suivant le choix du bois et la perfection de la main-d'œuvre.

Flottage d'onglet à travers champs, en plus des assemblages sur lambris en chêne poli.

Plus-value par pièce . . 0 fr. 65. (P. S.)

Lorsque les bois n'ont pas été polis ou ne l'ont été que sur une face, on déduit des prix la valeur du poli, savoir par mètre superficiel de lambris du châssis, pour chaque face :

Uni ou arasé........0 fr. 70

A glace...........0 fr. 93

A petit cadre........1 fr. 20

A grand cadre........1 fr. 35

Le poli pour châssis vitré est payé le même prix que sur parties unies P.

Plates-bandes simples de 0m,05 de large, poussées au pourtour des panneaux de lambris ayant au moins un panneau par mètre (mètre superficiel).

(S) Toute plate-bande au-dessus de 0m,05 de largeur est augmentée de 0 fr. 20 par franc par chaque centimètre de largeur en plus.

(S) Lorsque la moulure a plus de 0m,02de largeur, le prix est augmenté de 0 fr. 20 par franc par chaque centimètre de largeur en plus.

Pahneaux, par frises (les baguettes comptées séparément), le mètre superficiel :

(P) Il n'est accordé aucune plus-value pour petite partie autre que celle due pour la quantité de panneaux en plus de un par mètre.

(S) A toutes les superficies de lambris et de châssis qui produiront moins de 0m,60, il est ajouté 0,01 à la surface pour chaque, 0m,03 en moins de 0m,60 ; les parties au-dessous de 0m,12 de surface comptent pour 0m,12.

Pour le flottage d'une traverse de lambris sur les battants, il est ajouté à la hauteur réelle. . . . 0m,10 (P. S.).

Pour le flottage d'un battant de lambris sur les traverses, il est ajouté à la hauteur réelle . . . 0m,15 (P. S.).

(S) En plus, il est ajouté à la surface 0m,03 pour chaque assemblage de battant, de traverse ou de cadre flotté.

Pour surface cintrée régulièrement en plan ou en élévation, compris tous assemblages, il est ajouté à la surface réelle (P. S.) 1 mètre par mètre.

Pour cintres irréguliehs ou anses de panier en plan ou en élévation, compris tous assemblages, il est ajouté à la surface réelle (P. S.), 1m,30 par mètre.

Pour double courbure ; ils sont payés le double de ceux à simple courbure, soit i fois la surface réelle pour les cintres réguliers et proportionnellement pour les cintres irréguliers.

Lorsqu'une partie circulaire en élévation ne produit pas 0m,30 de surface par mètre de largeur, il est ajouté à la hauteur réelle de ces parties :

Pour cintre régulier :

Avec lambris à glace .... S. 0m,20 P. 0m,20

— arasés .... S. 0m,20

— à petit cadre . S. 0m,28

— à grand cadre. S. 0m,36

Pour cintre irrégulier ou à anse de panier :

Avec lambris à glace. ... S. 0m,26 P. 0m,25

— arasés .... S. 0m,32

— à petit cadre . S. 0m,56

— à grand cadre. S. 0m,48

La surface des parties biaises, seule, est augmentée de 0m,50 par mètre, compris tous les assemblages et embrè-vements de panneau.

Lorsque les battants ou traverses des châssis et portes vitrées, croisées, portes-croisées, persiennes et lambris en chêne dépassent une longueur de 3m,75, ils sont payés 0 fr. 02 pour franc de leur valeur par chaque 0m,20 de longueur en plus ; cette valeur est calculée suivant les dimensions de ces battants et traverses en épaisseur et largeur aux prix des bâtis à quatre parements ; cette plus-value s'applique aussi aux parties pleines.

Voy. battant, cloison, encaustiquage, teintage.

Mise à jour 2019-01-04

Lettres

Ce dictionnaire en version papier